第三章 台湾共产党的成立(1928)

第一节 上海建党大会(1928年4月15日)

(一)台共建党时的环境

一九二六年十二月在第三国际的指导下,日共于一次秘密大会中重新组织起来。但是,在会议筹备及开会期间,支持第三国际路线和支持福本主义的参加者之间产生了矛盾。换句话说,针对有关马克思主义理论主要构成要素的所谓「分离,结合论」的问题,双方产生了争论[1]。

这次大会以后,中央委员会委员长佐野文夫和其它七位党领袖,包括福本和夫、渡边政之辅、德田球一等前往莫斯科,报告日共党组织重建的经过,和接受有关解决日共党的争执的指示。当时莫斯科设有一个特别委员会,专门讨论所谓的「日本问题」,然而第三国际的领导阶层突然发生变化:季诺维也夫失去他的职务,托洛斯基也失去原有的权力,布哈林却调升新职。

布哈林取得特别委员会的领导权具有显著意义,他会见福本和夫、佐野文夫、渡边政之辅、锅山贞亲,帮助日共克服它内部的分歧,并选择一个有效能的政纲和组织。经选定的纲领即众所周知的“七月纲领”或“一九二七年纲领”,一九二七年七月十五日由共产国际执行委员会全体会议通过采用,这代表第三国际针对日本情势以及日共所担负的角色,所做的第一次大规模的分析。在这个纲领中明白指出「殖民地完全独立」,并进一步规定,日共应对日本殖民地解放运动保持密切联系,并给予思想上、组织上的各种支持[2]。

西元一九二七年年底,两个台湾共产党人——林木顺和谢雪红结束了在莫斯科的训练课程,携带第三国际要他们发展台湾共产主义运动,并应服从日共指导的指令,返回上海。他们与日共联络,同时也与中共党员翁泽生取得联系,以了解台湾和上海的情势。

一九二七年十一月,日共中央委员会常务委员佐野学在东京会见渡边政之辅,渡边刚自莫斯科返回,向其报告第三国际命令日共组织台湾共产党的决定[3],一九二七年十二月林木顺和谢雪红应日共召集前往东京,渡边和佐野学在了解台湾情势后,着手撰写“政治大纲”草案,渡边同时并负责撰写“组织大纲”草案[4]。

谢和林同时列席日共中央委员会,接受下述指令:

1.日共应该暂时组织「日本共产党台湾民族支部」。

2.日共正在准备第一次国会普选,不能专注台共的组党工作,应该请中共代为指导[5]。

谢及林接受了日共中央实行的“政治大纲”和“组织大纲”草案[6],在「东京社会科学研究部」积极分子陈来旺的陪同下[7],于一九二八年一月底返回上海。

(二)建党的准备工作

事实上,上海的局势已不容许谢雪红、林木顺从事公开的活动[8]。一九二五年底谢及林在苏联的时候,对中国的局势以及台湾各种运动的发展没有充分的认识,也不知道这些趋势对中国及台湾有什么关系。当时上海在「五卅」事件过后,革命的情势迅速地转向白色恐怖时期;在台湾,由于文协的左倾、农运的发展以及一九二七年民众党的组成,抗日运动的内部也处于相互冲突的阶段。

林和谢自东京返回上海后,即开始从两方面着手组党的行动。首先,他们开始挑选参加建党大会的人员,并作为党的第一批成员;另一方面,他们想从两个纲领草案中确定今后将依循的政治路线。在进行过程中,林及谢很尊重翁泽生有关选择党员以及开会代表的意见[9]。

起初,由于是中共党员的缘故,翁能和中共党中央进行联系工作,并利用这些关系将上海读书会的重要会员介绍给林及谢,这批人因此被考虑为建党的第一批成员。翁要求当时在台湾的林日高、洪朝宗、蔡孝乾以及在厦门的潘钦信,前来上海参加台共的组党工作。蔡及洪无法离开台湾,最后林日高和潘钦信在二月初抵达上海[10]。

为了便于「纲领」草案的讨论工作,翁泽生特地将谢自东京带回的日文文稿译成中文。随后在三月初,谢、林及翁组成建党筹备委员会,以便选择应提出大会讨论的纲领及各项决议草案,他们在提出大会讨论前,对纲领草案[11]的内容做了部分修正[12]。

从那时起,在林的指导下他们开始起草有关农民运动、工人运动、妇女运动、青年运动以及赤色救援会的计划草案[13]。四月十三日在中共代表彭荣的建议下,召开「台湾共产主义者积极分子大会」作为台共建党的筹备会议,彭荣[14]、林木顺、谢雪红、翁泽生、陈来旺、林日高、潘钦信及三位「上海台湾读书会」积极分子张茂良、刘守鸿、杨金泉等十一人参加了这个会议[15]。

在会议中全体一致通过应提出成立大会言论的计划草案,基于安全的理由,又决定参与党成立大会的人员必须不同于筹备会议的人员,建党日期并选定在筹备会议后的第三天——四月十五日[16]。

(三)台共建党大会

西元一九二八年四月十五日台共建党大会在上海法国租界的一家照相馆二楼举行[17],除了中共代表彭荣和朝鲜共党代表吕运亨[18]外,参加者都是台湾人,包括谢雪红、林木顺、翁泽生、林日高、潘钦信、陈来旺、张茂良等人[19]。

首先由林木顺致简短的开幕词,他强调台共的成立对台湾的革命局势具有显著的意义;在他致词后,谢雪红当选为会议主席[20]。

彭荣在致词中分析「五四运动」以来中国的无产阶级运动,特别是分析了从国共联合到分裂这个阶段,最后他呼吁台湾「同志」应该警惕对资产阶级的妥协,以避免中共曾经犯下的「机会主义」的大错误[21]。

在有关程序和实质问题的报告之后,大会审查并通过“政治大纲”、“组织大纲”和各项运动的方针,彭荣建议的几点意见也被接受[22]。最后选出五位中央委员及两位候补中央委员[23]:

委员:林木顺

林日高

庄春火(缺席)

洪朝宗(缺席)

蔡孝乾(缺席)

候补委员:翁泽生

谢雪红

书记:林木顺

建党大会后,林木顺、翁泽生、谢雪红(翁与谢分别代表缺席的中委)在四月十八日召集第一次中委会议,选出中央常务委员并分派职务,他们决定由林木顺再返东京,向日共中央委员会报告台共建党的经过[24]。

两天后——四月二十日,台共中委会四位成员重新集会,讨论台共建党宣言并草拟感谢中共协助的信函。四月二十二日陈来旺与林日高分别前往东京与台湾,开始进行他们的活动。台共建党的有关文件也秘密地带回台湾,交给未能参加建党大会的中委蔡孝乾及洪朝宗两人[25]。

在致中共的信函中,强调台湾人对中共的支持及指导台共建党活动表示感谢,并希望未来能继续获得这种支持[26]。

第二节 党的政治方针与主要决议

西元一九二七至一九二八年这个阶段,由于中国情势的变化,可说是东南亚共党运动重整和混乱的时期。在中国,国共合作的政策遭遇挫折后,第三国际的策略遇到很多困难。至于日本共产党,在党内以及与外部的关系面临着同样多的困难,它必须秘密地活动以重建党的组织。以上这些都是台湾共产主义运动决定政治方针时,所必须面对的客观环境。

(一)党的政治方针

台湾革命路线的基本特征在台共文件中有清楚的说明,它涉及到台湾殖民地解放的策略,它并不是日本革命的一部分,也不是中国革命的一部分,我们可以说台湾的解放策略是自成一体的原创形式[27]。党的“组织大纲”首先便指出:

「在相当期间内,台湾共产党是以第三国际的支部日本共产党之下的一个民族支部而组织成的,因此必须遵守日本共产党执行委员会的指令。此即台湾共产党将透过日本共产党去履行它作为世界无产阶级革命一支队的任务。」[28]

因此,台湾共产党依靠日本共产党的协助,在第三国际的指挥下,组成日共的一个民族支部。

有关台湾革命策略的决定,完全基于台湾民族的发展理论。“政治大纲”的第一部分——台湾民族的发展——认为台湾民族是由中国南部迁来台的汉人所形成的。从郑成功统治到日本殖民地这段期间,他们逐渐形成了台湾民族[29]。台湾并没有长久的独立传统,应该把台湾当做一个实体来考虑它的解放问题[30]。台共揭示的目标是要创立一个独立共和国,这是它与台湾其它政治派系不同的一个主要口号。

在台湾社会的分析方面,台共指出台湾不仅是一个接受日本帝国主义统治的殖民地,同时也是一个仍然保有许多封建残余的社会。因此,在本质上台湾革命是追求全岛独立的民族革命,同时也是民主革命,以消灭封建主义为其目标。所以,这是一个包含社会革命可能性在内的民族和民主革命[31]。

由于民族和民主革命是无产阶级专政的先决条件,因此「工农政府」和「无产阶级专政」的口号应于适当时机提出。从对台湾经济和政治情势的研究出发,台共将台湾人分为九个社会阶层:(1)日本帝国主义的资本阶级,(2)包括大地主在内的反动的资产阶级,(3)进步的资产阶级,(4)小资产阶级,(5)大地主,(6)中地主,(7)自耕农,(8)贫农及农村工人,和(9)工人阶级[32]。

在社会阶层中最穷困的要算是占台湾人口百分之八十的工人和贫农,他们因此构成革命的主力。当然,工人阶级应该构成革命的先锋。除了日本帝国主义的资本阶级和反动的资产阶级外,我们可以说其它社会阶级都具有反日的革命特征,虽然工农革命力量对进步资产阶级和小资产阶级构成威胁的时候,彼此可能会妥协,但是后者仍应该归并于反动阵营[33]。

然而基于实际的政治条件,工人阶级作为革命的先锋部队,应该在与资产阶级建立联合阵线的时候,仍旧掌握台湾解放的领导地位[34]。在我们所指出的台共政治方针这个基础上,台共提出了十三项基本口号,这些口号和日共“一九二七年纲领”提出的口号非常相近[35]:

1.打倒总督专制政治——打倒日本帝国主义

2.台湾人民独立万岁

3.建立台湾共和国

4.废除压制工农的恶法

5.劳动七小时——不劳动者不得食

6.争取罢工、集会、结社、言论、出版等自由

7.土地归与贫农

8.打倒封建残余势力

9.制定失业保险法

10.反对镇压日、鲜无产阶级的恶法

11.拥护苏维埃联邦

12.拥护中国革命

13.反对新帝国主义战争

(二)党的主要决议

除了“政治大纲”和“组织大纲”外,建党大会还采纳了几项关于工农运动、青年运动、妇女运动以及国际问题、赤色救济会运动的计划。

1.工人运动

一九二七至一九二八年间,台湾的工人运动处于初步探索阶级,因为没有稳固的基础[36]。在文化协会发生分裂以及台湾民众党成立后,台湾的工人运动分为两个阵营:一派是文协领导的「左翼」工会,它受到「福本主义」的影响,陷于「宗派主义」的错误[37];另一派是「右翼」工会,组成台湾工友总联盟,在民众党的领导下选择「改良主义」路线[38]。

台共专心致力于联合所有的工会的原因,是因为这个基本任务也关系着阶级斗争,特别是工人阶级联合的问题。党应该派遣工作同志进入左翼工会,建立党的领导地位,以便尽速成立台湾总工会,作为统一战线的□层组织。党同时应该派遣工作同志进入「右翼工会」,揭穿他们领导者的面目,并进而掌握群众[39]。

为了联合工会组织,必须一方面重整原有的工会,一方面依照企业的分类原则创立新的工会,联合台湾所有的工人阶级团体,进而组织各个支部。这些支部除了确立党的领导地位外,也能有利于党员的征募工作[40]。

2.农民运动

关于土地问题,台共强调两个重点:

(1)在民族解放运动中,台共提倡在革命者之间要有服从和联盟的关系。确立无产阶级是领导阶级,而农民是它的同盟军。

(2)民主革命的主要社会成分是农民革命的实现,也就是消灭封建势力,解决土地问题。换句话说,在民主革命的阶段中,应该将封建地主的土地充公并分配给农民[41]。

事实上,台共在“政治大纲”中指出,不只应该将充公的土地分配给农民,最后的目标应该是土地的国地化(土地应该属于农民苏维埃所有),这样的作法不只可以完全废除土地私有制,最后还可以达到土地社会化的目标[42]。目前提出「土地归与农民」的口号,只是革命发展到一定阶段必须有的做法;换句话说,当前台共要解决的农民问题,是属于民主革命时代的农民问题,但同时应该为下一个阶段——苏维埃政权的阶段预作准备[43]。

农民运动在台湾农民组合的指导下逐步发展,对台共而言这是相当有利的条件,因此党应该派遣它的干部进入农组工作,并在农民运动中建立党的领导地位,它同时应该建立党的支部组织,并且在党之中设立掌管农民组织的部门[44]。

3.青年运动

不管台湾的青年是什么社会成分,在反对日本帝国主义这一点上面却是一致的,尽管他们的革命意识水平各有不同[45],党应该在最短的期间内组成共产青年团,以领导台湾的青年运动[46]。青年运动最初的任务是鼓动工农青年,党应该在工会和农民组合中建立青年支部的组织,就像党在文协中的作法一样,可以在斗争中召募和领导工农青年。

党今后应该重整所有的青年组织,作法上可以分为三个阶段:

(1)扩大各地读书会的组织,准备成立全岛性的联盟。

(2)重整「无产青年」的组织,并克服先前的错误,进而召集工农青年,使「无产青年」成为一个真正的青年大众组织[47]。

(3)发展学生运动——特别是台湾的学生运动,准备成立一个联盟组织,并扩大中国、日本和台湾各地青年运动之间的联系关系[48]。

4.妇女运动

由于封建传统的关系,社会运动很少有妇女参与,但从一九二六年开始,妇女开始成立组织以改善本身的条件[49]。自从妇女运动有所发展以后,它与其它社会团体之间的关系——特别是与无产阶级的关系,变得相当重要了[50]。

在这个前提下,台共决定将妇女运动的工作方针建立在——

(1)妇女运动的特征和规律:作为台湾解放运动一个重要部分的台湾妇女运动,应该支持工农群众。其实,台共将妇女运动并入民族解放的范畴内,不将其视为纯粹的妇女运动,是突显了妇女问题的重要性。但事实上,只有经由民族解放路线,妇女才能获得解放[51]。

(2)依照第三国际的理论[52],妇女组织不应该是独立的个体,相反地,它应该抛弃独立组织的所有形式。党应该在各种民众团体中建立妇女支部,诸如工农会组合与文协。这些支部应该建立在工农妇女群众的基础上自行制定方针[53]。

(3)在台湾妇女运动的国际特征方面,台共应加强台湾妇女运动和国际阵线之间的关系,并在加入第三国际后,特别着重与中国、日本、朝鲜各地妇女解放运动间的联系工作[54]。

(4)对于遭受传统压迫下的妇女的平等原则而言,台共应强调妇女应有的特别权利,以及目前仍为法律禁止的妇女参加政党的权利[55]。

5.赤色救援会

台湾的社会运动一天天地蓬勃发展,被日警压制的参与者和积极分子也日益增加,因此,对于这些「牺牲者」的救援运动也一天一天的迫切起来[56]。

在“赤色救援会组织提纲”里,台共将这个问题作了说明:

(1)赤色救援会具有双重的角色——它是包括革命战士在内的后备军,应该反抗所有形式的压迫,并对受难者和他们的家庭提供物质援助;同时,作为解放统一战线一部分的赤色救援会,也是一个宣传和煽动的组织[57]。 (2)赤色救援会的组织应该建立在工农大众的基础上,并在全岛成立地方支部。假如赤色救援会不能进行公开的组织活动,台共应该给予秘密协助。假如文协和农组成立自己的救援会组织,而不愿意组成一个更独立的救援会形式时,党应该成立一个党团在其中执行党的决策,并帮助他们的活动[58]。

(3)组织的经费来自会员的赠与、分摊及特别的捐助,会费的缴纳则依各人的经济情况而定[59]。

6.国际问题

对国际团结关系的重视,是台共建党大会决策上的一个特点。事实上,“政治大纲”中即已指出:

「我们必须藉由国际团结的口号,促使台湾无产阶级去深刻认识国际问题。」[60]

在「党的当前任务」中指出,应该联合日本的无产阶级运动、支持中国的革命、反对「新帝国主义战争」并支持苏联。在有关社会运动的各项决议中,台共强调国际团结的意义,每个组织应该注意国际上相对组织的情形,使得共同的斗争工作达到世界水平。

此外,在一项讨论到国际问题的特别提纲中,台共指出目前所有运动没有关注国际问题的错误趋势,这个趋势造成运动的孤立现象[61]。因此,党决定推动负责日常斗争的各个系统组织,使工农大众都能掌握国际相互支持的意识,藉着各种不同的国际性纪念节日来扩展党的影响力。

第三节 党的组织与成分

(一)组织

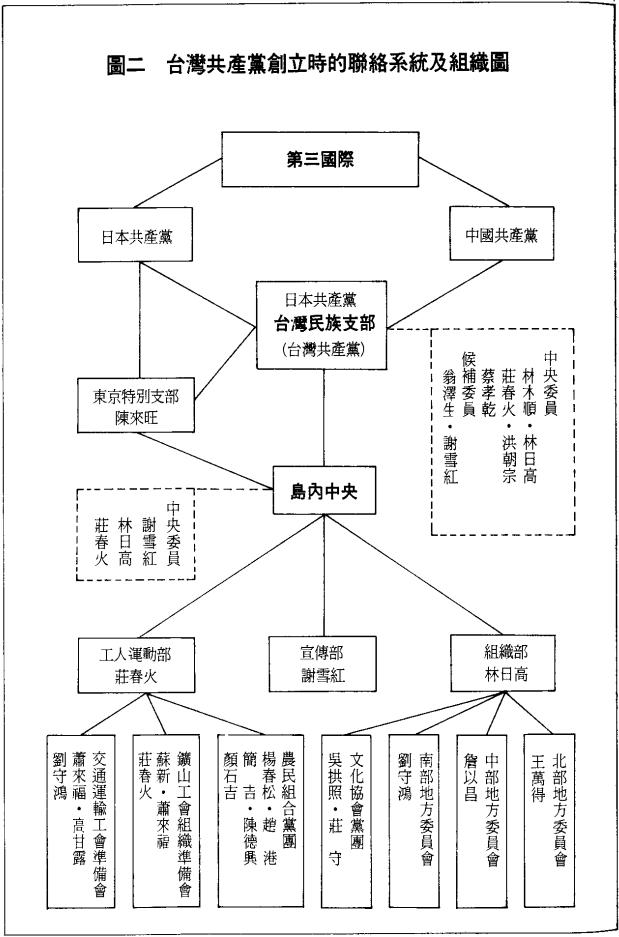

台共作为日共的支部,它应该像“组织大纲”中的说明一样,遵循日共的领导。换句话说,它透过日共的协助与第三国际保持联系,遂行它作为世界无产阶级革命一部分的任务[62]。

台共的组织体制建立在「民主集中制」的原则上,更确实地说——建立在每一个工厂组成的支部组织上[63]。党员大会构成党的最高机关,其下是党员大会选出的中央委员会,常务委员会则由中央委员会选举组成[64]。中央委员会领导党在意识形态和政治方面所有的活动。中央委员会设立组织、宣传和煽动各部以及工会委员会;并设立三个特别委员会处理农民政策、妇女运动和青年运动;另外还有一个书记处[65]。事实上,所有的措施仅止于书面文字而已,因为建党大会三天后,有关它们的实施问题即出现分歧意见,即使负责人的职务分配问题也有争执。

“组织大纲”强调工厂支部的组织[66],这点坚持与党的构想十分吻合。支部是工人阶级解放的唯一武器,也是台湾革命的主导力量[67]。每个工厂应该部署为党的一个基地,但是地方支部也可例外地建立起来,以帮助党的壮大[68]。

第一次中央委员会会议中,决定了职务分配与内部的组织体系[69]:

中央委员会常务委员:林木顺

林日高

蔡孝乾

中央委员的职务分配:书记长——林木顺

组织部负责人——林木顺

农民运动部负责人——洪朝宗

青年运动部负责人——庄春火

宣传煽动部负责人——蔡孝乾

妇女部负责人——林日高

东京特别支部负责人——陈来旺

东京与日共联络人——谢雪红(候补中委)

上海与中共联络人——翁泽生(候补中委)

会中同时决定林木顺、林日高、潘钦信和谢玉叶等四人应该返回台湾工作[70]。

这种安排有三点值得注意:

1.首先,党的成立表示在国外发展共产主义运动阶段的终止,党的中央机构将移到台湾,为的是能在台湾发展,中央委员会的所有成员(包括三位缺席中委:蔡孝乾、洪朝宗、庄春火)决定返回台湾秘密展开活动。这些作法清楚地显示,新建的党优先选择在台湾展开具体活动,并将台湾当作共党运动的核心。

2.这种象征性的分配,说明党的成立是依循第三国际的决策,因此党也成为国际共党运动的一部分。一九二七至一九二八年间,尽管台湾民族运动内左翼有所进展,但岛内左派对于由上而来的建党决定反应冷淡,台共因此决定进一步加强与左翼力量的联系工作,这样做可以在左翼分子中征募党员,作为党的基层人员。这就是为什么谢雪红和翁泽生长久为建党工作奔走,却只获选为候补中委的原因。这种决定和台湾的情势很有关系。

3.最后,对于负责和日共、中共联系人选的选择,也显示新的党组织体认到和中共、日共联系的重要性。从准备工作到建党工作的完成,日共、中共的帮助和支持是必不可少的。为了党的未来发展,必须和国际共党连络,加强并且维系与日共、中共的关系也就不可免了。这也是为什么在台共建党后,日共和中共对台共的演变具有决定影响力的原因。

接着我们检视台共建党后党内力量的关系,在中央委员会五位中委当中,洪朝宗、蔡孝乾、翁泽生三人曾经在上海大学就读,翁泽生和蔡孝乾并且是瞿秋白的学生,洪朝宗彷佛也是[71]。翁泽生及洪朝宗在厦门就读的时候,曾经在一九二四年四月组成一个台湾读书会组织,林日高一九二五年在厦门海员工会工作的时候,他已经是中共的党员了[72]。庄春火曾在一九二五年年初返厦门,就读于集美中学[73]。这些人在一九二七年三月上海事件前都已经是中共或其外围组织的一分子,或者和翁泽生有过接触[74],中央委员会成员中,除了林木顺外都与翁泽生有私人关系,潘钦信是四位应该返台工作的委员之一,当时也曾就读于上海大学附属中学[75],谢玉叶则是翁的太太[76]。

整体而言,从建党开始党内即存在着两个对立的阵营:一派是围绕在翁泽生旁边的多数派;另一派由谢雪红和林木顺代表,包括来自东京的陈来旺,为日共指定的领导人。由于人事上的对立,使得组织上的配置不可能实现。和中共有密切关系的党员与受日共影响的党员间似乎存在着一种敌对局面,这种敌对局面随着台共的发展,一天天地明朗起来。

(二)党的成分

台共是一个负有解放无产阶级任务的无产阶级政党,但是,正如其创始人之一谢雪红所指出的一样,台共党员中并无一人是无产阶级[77]。

这种现象对台共这个新党而言并不是什么值得惊异的事,事实上,中共也同样地具有这种特征。参加「台共积极分子大会」和「台共建党大会」的成员都是从日本、中国和台湾来的台湾知识分子,包括三位缺席获选的中委也是这种情形。总体而言,他们最低限度都受过中等教育,而党中央机构的成员洪朝宗、林木顺、翁泽生、蔡孝乾、谢雪红、陈来旺都在国外受过高等教育。从一开始,台共即建立在知识分子的基础上,受到知识分子的领导。我们可以这么说,这是台湾民族主义运动的共同特征[78]。

“政治大纲”明白指出,知识分子负有鼓动工农的任务,以建立党的坚实基础:

「台湾共产党的当前急务,即在于把散布在台湾各地参与实际运动的共产主义者,迅速地纠集起来,以这些革命的先进知识分子作中心,着手从事组织的准备。在准备会议之后,努力吸收战斗的工人和农民为党员;然后,才能以工人阶级和贫农为基础,建立严密坚固的共产党。」[79]

这种意图和工农联合的策略是相称的,工农应该构成革命的主力。然而,从台共诞生开始,即预见到知识分子的「机会主义」和「妥协」的可能性。中共代表彭荣曾经建议删改“政治大纲”中的某些字句,譬如以「先进分子」取代「前卫的革命知识分子」[80],这表示对知识分子有保留的态度。不管怎样,一九二八年年底台共终于在台湾建立党中央机关,并在左翼运动中逐渐扩展影响力。然而,文协和工农组织中的党支部仍旧由知识分子所领导,只有在一九三一年「改革同盟」成立的时候,他们才尝试改变这种状态[81]。

大体看来,直到台共毁灭的时候,知识分子仍旧在党中占着重要的比例,领导台共的始终是知识分子。一九三一年遭受日警逮捕并移送检察处的七十九名人犯中,有四十九名是台共党员,他们后来被移送至初审庭审判;假如我们将四十九位被提审者的教育程度(表二)与一九三一至一九三二年只占三分之一的台湾儿童入学率比较[82],我们可以发现台共党员都曾入学就读,他们中的多数人分别受过初等和中等教育。

| 教育程度 | 人数 | 百分比 |

| 高等 | 4 | 8.16 |

| 中等 | 17 | 34.69 |

| 初级 | 27 | 55.10 |

| 文盲 | 1 | 2.04 |

| 总计 | 49 | 100.00 |

| 注:平均年龄:26.5岁 资料来源:根据黄师樵著「台湾共产党秘史」,页22、23作成。 |

||

台湾总督府警务局局长友部元也确认了这些数据的正确性。台共的情形跟日共的情形正好一样。至于职业方面,百分之五十二的党员属于无业者,然而从某方面来看,他们都是「职业革命家」[83]。

[1] Xenia J. Eudin et Robert E. North, Soviet Russia and the East 1920—1927(Stanford, Cal.:Stanford University Press, 1957), p.277.

[2] Ibid., pp.277—278. 关于“一九二七年纲领”全文,参阅"Annexe D", in: George M. Beckmann et Okubo Genji, The Japanese Communist Party 1922—1945(Stanford, Cal.:Stanford University Press, 1969), pp.295—308.

[3] 关于佐野学1929年被捕时在审讯中有关台共问题的答复,参阅“佐野學豫審訊問調書,第八回”,见:山边健太郎编,「現代史資料」第20辑,《社會主義運動VII》(东京:みすず書房,1968),页236。在此审讯中,佐野学解释说,1928年7月他代表日共参加第三国际第六次大会时,在所看到的第三国际日共关系文献中,并没有发现有关台共建党的资料。由他的话可以得知,台共的成立,由第三国际看来是非正式的决定。参阅若林正丈,“臺灣革命とコミンテル:臺灣共產黨の結成と再組織”,《思想》610期(东京,1975年4月),页133。

[4] “佐野學豫審訊問調書,第八回”,同上。

[5] 《沿革誌》,页589。

[6] 根据谢雪红的说法,是她本人直接与渡边连系,接受“政治大纲”及“组织大纲”。参阅《臺灣日日新報》,1934年11月10日,页7。

[7] 《沿革誌》,页589。

[8] 若林正丈,页134—135。

[9] 翁那时是中共党员,负责接待国共分裂后由广东逃到上海的台湾左派份子。参阅《沿革誌》,页588、662。他同时又是文协发行的《台湾大众时报》派在上海的记者,经常与台湾左派的组织保持连系。

[10] 《沿革誌》,页589。

[11] 纲领的部份修正见于山边健太郎的「解说」之中,参阅《臺灣II》,页21—26。

[12] 政治大纲及组织大纲登载于《沿革誌》(页595—613),以及附录于「臺灣共產黨檢擧の槪要」(见《臺灣II》,页256—273)之中的台共政治大纲及组织大纲,系日本治安当局由中文原稿译为日文。虽然在“臺灣共產黨成立大會記錄”中提到,中共代表建议对大纲做若干的修正,但是我们并没有发现修正的记录(参阅(臺灣II),页252—253)。因此可以推定,《沿革誌》及《臺共檢擧槪要》中所收录的大纲就是为建党大会准备的草案全文,并且为大会所通过采纳。至于彭荣的评论与建议,没有多大意义,所以未做任何修正。以下我们便以大纲作为分析的基础。

[13] 《沿革誌》,页589—590。

[14] 在他的著作《日本統治下の臺灣:抵抗と鎭壓》(东京:东京大学出版会,1972)中,许世楷认为彭荣其实就是彭湃,亦即发起海陆丰公社的、中共农民运动中著名的领导人(参阅页328)。但研究的结果无法证实彭荣与彭湃为同一人,Moriyama Akio特别反对此种说法。Cf. Moriyama Akio, "A Study on the Chinese Communist' Attitude toward Formosa:from 'Independence of Formosa' to 'Liberation of Formosa'", Mitaka, Tokyo:International Christian University, Journal of Social Science (12), mai 1974, p.130, note 12.

[15] 《沿革誌》页589—590。

[16] 同上,页590。

[17] 这家照相馆位于上海法国租界内,罗勃神父街(rue du Père Robert)及霞飞路(avenue Joffre)的交叉口。

[18] 吕运亨是上海朝鲜流亡政府的「外交部长」,曾参加1920年在巴库举行的第一届东方人民大会。参阅张国焘《我的回忆》(香港:明报月刊社,1971),第一册,页182。自1920年起,吕运亨在上海与台湾派来的民族主义者如蔡惠如、彭华英等均有连系,并和台湾人合作成立《平社》,宣扬共产主义(《沿革誌》,页68、77)。

[19] 《沿革誌》,页590。在七个台湾人之中,谢雪红、林木顺和翁泽生是筹备委员会委员(《沿革誌》,页589);林日高、潘钦信、陈来旺、张茂良,可以视为台湾、厦门、东京、上海的积极份子的代表(参阅若林正丈,前引文,页136)。来自台中的张茂良,是1927年3月成立于广东、后来被中国国民党当局及日警所破坏的「台湾革命青年会」劫后余生的会员之一。参阅“臺灣共產黨事件全貌”,《臺灣日日新報》,号外,1933年7月24日,页2。以下简称为《臺共事件》。另参阅:张深切,《广东台湾……》,页24。

[20] 《臺灣日日新報》,1934年11月10日,页7。根据《沿革誌》的记载,主席是林木顺(参阅页590—591)。然而在“臺灣共產黨成立大會記錄”中,被选为主席的是一个姓吴的人。依照作者的推断,这个姓吴的应该就是谢雪红。

[21] “臺灣共產黨成立大會記錄”,收入:「臺灣II」,页246—251。

[22] 有关大纲的评论与修改是彭荣所提出的。但有关二人运动的计划则由彭荣拟定(同前注,页252—253)。

[23] 《沿革誌》,页592

[24] 同上,页657—658

[25] 同上,页658。

[26] 参见《沿革誌》,页661,“中國共產黨中央に致せる信”。

[27] 若林正文,页139。

[28] 参阅“组织大纲”,见:《沿革誌》,页595;及《臺灣II》,页256。

[29] 参阅附录一,“一九二八年台共政治大纲”。

[30] 同上。

[31] 同上。

[32] 同上。

[33] 同上。

[34] 同上。

[35] 参阅前注。台共提出的十三个口号,为:

1.打倒总督专制政治——打倒日本帝国主义

2.台湾人民独立万岁

3.建立台湾共和国

4.废除压制工农的恶法

5.劳动七小时——不劳动者不得食

6.争取罢工、集会、结社、言论、出版等自由

7.土地归与贫农

8.打倒封建残除势力

9.制定失业保险法

10.反对压迫日、鲜无产阶级的恶法

11.拥护苏维埃联邦

12.拥护中国革命

13.反对新帝国主义战争

1927年7月15日第三国际执行委员会主席团通过“关于日本的纲领”(即“一九二七年纲领”)其中有十三项规定,是日本共产党奋斗的目标:

1.为反对帝国主义战争的威胁而战!

2.反对介入中国革命!

3.拥护苏维埃联邦!

4.殖民地完全独立!

5.解散国会!

6.废除君主制度!

7.十八岁有普选权!

8.争取集会、结社权!争取言论、出版自由!

9.八小时劳动制!

10.失业保险!

11.废除压制劳工的恶法!

12.没收天皇、地主、国家及寺庙等的财产!

13.建立累进税制度!

Cf. Beckmann & Okubo, p.308.

[36] 参阅:(蒋渭水),“黎明期台湾劳动运动”,《台湾民报》152期,1927年4月10日,页2。

[37] 参阅《沿革誌》,页222—223;及叶荣钟等,《台湾民族运动史》,页351—352。

[38] “勞動運動對策提綱”,见《沿革誌》,页614。

[39] 同上,页620—621。

[40] 同上,页617、622—623。

[41] 参阅“農民問題の重要性”,见《沿革誌》,页623。

[42] 参阅:附录一,“一九二八年台共政治大纲”。

[43] 根据第三国际有关农民问题的基本原则及指导原则,台共在“农民问题的重要性”中,指出三方面的指导意见: (1)民主革命的农业问题;

(2)无产阶级革命的农业问题;

(3)苏维埃政权时期的农业问题。

参阅《沿革志》,页623。

[44] 同前注。

[45] “青年运动提纲”,见《沿革誌》,页635—636。

[46] 同前注,页637—638。

[47] “青年运动提纲”指出「无产青年」犯了下列四项错误:(1)没有明确要求青年的权利;(2)农工青年极少介入;(3)和「共产主义青年」有所混淆;(4)无产青年没有组织。参阅《沿革誌》,页640。

[48] 《沿革誌》,页640—643。

[49] 参阅1926年8月8日《台湾民报》117期社论,“台湾妇女解放运动的失声”,文中号召全岛妇女组织起来。

[50] 参见玉鹃,“妇女运动的促进与妇女部的设立”,载于《台湾民报》38期,1927年1月2日,页15—17;及张丹澄,“妇女运动的认识”,《台湾民报》145期,1927年2月20日,页9—11。

[51] 台共的“妇女问题议决案”,参见:《沿革誌》,页647。

[52] 《沿革誌》,同上;郑学稼,《第三国际史》(台北:台湾商务印书馆,1977),第三册,页1235。

[53] “妇女问题议决案”,参见:《沿革誌》,页647—648。

[54] 同上,页649。

[55] 由于“治安警察法”明文禁止妇女参加政治组织(第五条),台共特别针对这一点,在“妇女问题议决案”中提出一项口号,主张「妇女有参加政党的自由」(《沿革誌》,页649)。参阅“社會運動關係諸法規”,见:台湾民众党宣传部,《台湾民众党特刊》,第一册(台北:1930),页122。

[56] 参阅水藻,“我们的一个提议:请合力组织为台湾牺牲的人们之救济机构”,《台湾民报》16期,1926年8月1日,页12—13,台湾农民组合中央委员会于1927年4月5日决议,对受难同志提供救济和援助,见:《台湾民报》154期,1927年4月24日,页6。

[57] 台共的“赤色救济会组织提纲”,见《沿革誌》,页650—652。另参阅台共的“组织大纲”,见:同书,页599。

[58] 同上,页650—651、654—655。

[59] 同上。

[60] 参阅:附录一,“一九二八年台共政治大纲”。

[61] “国际问题提纲”,见《沿革誌》,页655。

[62] “台共组织大纲”,见《臺灣II》,页256。

[63] 同上,页257—258。

[64] 同上,页260。在组织大纲中也指出,大会召开前,每一部门的成员必须对日共中央委员所成立的中央领导组织负责。我们可以断言,林木顺和谢阿女是台共主要领导机关的成员。

[65] 同上。

[66] 参阅“台共组织大纲”中「党的基础:支部与建设」,见:《臺灣II》,页258—260。

[67] 参阅:“臺灣共產黨成立大會宣言”,见《臺灣II》,页253。

[68] “台共组织大纲”见:《臺灣II》,页259—260;《沿革誌》,页599—600。

[69] 同上。

[70] 同上。

[71] 根据《沿革誌》,洪并未在上海大学念书(《沿革誌》,页213)。

[72] 《台共秘史》,页36—37。

[73] 同上,页56。

[74] 蔡孝乾于1925年加入「中国共产党青年团」,参阅H. F. Snow, Book II, p.325.

[75] 《台共秘史》,页34。

[76] 《沿革誌》,页662。

[77] 参阅“謝氏阿女豫審庭に於ける供述要旨”(《沿革誌》,页683)。林木顺于建党大会中曾提及没有工农份子参加建党。参阅“臺灣共產黨成立大會記錄”,见《臺灣II》,页252。

[78] 参阅:叶荣钟等,“凡例”。Edward I-te Chen, "Formosa Political Movements……", p.477.

[79] 附录一,“一九二八年台共政治大纲”。

[80] “臺灣共產黨成立大會記錄”,见《臺灣II》,页251。

[81] 《沿革誌》,页753。

[82] 台湾就学儿童1917年占13.1%,1922年占29.2%,1927年占29.7%,1932年占35.97%。参阅「历年学龄儿童——本地人」表,见陈正祥、段纪宪合著,《台湾之人口》(台北:台湾银行,1951),页121。

[83] 参阅“臺灣共產黨事件に關する友部警務局長聲明”,见:台湾总督府警务局编,《臺灣總督府警察沿革誌別編:詔勅、令旨、諭告、訓達類纂》(台北:1941),页644—645。以下简称:《沿革誌別編》(附录)。另参阅“關係官吏感想談”,见《台共秘史》,页67—68。