第一篇 台湾共产党成立的根源与建党经过

第一章 日本殖民统治的特征与台湾的民族主义运动

第一节 日本殖民统治的特征

在日本殖民统治期间,台湾的政治方向有所变化。当时,殖民地和日本宗主国的关系是依照典型的殖民地规划组织成的。也就是说,在政治规划上,采取控制及压制;在经济规划上,要求资本的臣属;在文化规划上,采取歧视态度。这三点充份地表明日本在台湾采取压制政策的特征。

(一)政治上的控制与压迫

西元一八九五年六月十七日这一天,是日本统治台湾的开始(日本人后来定这一天为「始政纪念日」并集会庆祝),日本人在台湾连续实施了八个月的军事统治,直到一八九六年三月三十日成立台湾总督府为止。同时在这一天,日本帝国议会通过了所谓「六三法案」[1]。

六三法案给予台湾总督完全的立法权和行政权,使他掌握最高的权力,可以做任何决定,并以「律令」作为统治的依据,因此他所下的决定就法律[2]。

该法成为日本在台专制统治的法律依据,同时也是「台湾一切恶法之所由来」[3]。这激起了台湾人发起所谓的「六三法案」撤废运动。

台湾总督为了实施他的决策,建立了一个地方行政体系,这个体系日本统治期间曾有多次改变。这些改变符合中央集权的观念,但也是为加强总督和不同地方行政阶层之间的联系关系[4]。

日本人的控制和影响力遍及所有的村庄,在每个地方阶层都由一个日本官员统治,包括厅和州、市和郡、街和庄。这种官僚体系的安排在其他日本殖民地也不多见,譬如朝鲜,即使是在日本人的监视下,朝鲜人仍能够出任地方官员[5]。

一九三五年各级议会成立,地方行政的各个阶层都设立议会(大部的议会成员都由行政当局提名),设置的目的是向日本主管提供施政意见。

然而这些议会没有任何权力,决策权仍然属于前述各行政阶层中的日本官员[6]。

「保甲」制度[7]和警察也同样进行政治控制。一八九八年,第四任台湾总督儿玉源太郎和他的民政长官后藤新平推动警察制度的现代化,这是日本当局一项积极的革新计划[8]。在新的制度下,一般警察在经常性的职务以外负有相当多的新任务。他们控制了户籍和居所的变更、赋税以及征兵等等。依据文献,我们可以发现日本当局在治安方面比在行政上加倍用心[9]。

日警对待台湾人相当严厉,但是日警极为有效的控制力的确强化了殖民统治,我们可以说日警是日本统治力量的脊柱[10]。这种警察制度延续到一九二〇年秋季,才在第一个文人总督田健治郎任内获得修正。但是警察的活动仍然远超过法律的限制范围,直到日本统治结束,情形始终如此。

在台湾人的眼中看来,日警就是所谓的「地下的总督府」[11]。

日本政府于一九二二年在台湾施行治安警察法,于一九二五年施行治安维持法,一九二八年并设立高等警察课增强警团力量,这些作为一方面显示日本当局极力想要控制台湾的政治运动,特别是左翼运动的发展;另一方面显示殖民社会正面临着变化[12]。

(二)经济上的垄断

就整体而言,台湾的殖民经济包括农业部门和非农业部门两大类。如果我们以数量化的百分比来表示重要性,则农业部门大约占百分之七十,只有百分之三十属于不依靠农业而存在的其它部门[13]。因此,我们可以说农业构成了就业和生产的主要来源,较具特征和较为重要的变化都发生在农业部门之内。台湾的工业除了食品方面稍有发展(大部分反映在制糖工业的现代化上)以外,其它方面都不如农业的变化,仍然停留在一种低度发展的状态[14]。

日本的殖民策略目的在使台湾成为日本的后勤基地,因此重点放在使这两个地区的经济能够互相整合。换句话说,台湾经济必须成为日本的附属经济,以帮助日本养育逐渐成长的工业人口。

台湾对日本输出米和糖,相反地,日本将工业产品输往台湾,而且由于形势使然,台湾的农业部门必须购买日本的工业产品以及附随的各种服务。在殖民化的前十年,只有百分之一的台湾输入品来自日本,而输出品近百分之十则送往日本。但是一旦殖民化之后,因为资本的投入和先进技术的引进,农业的生产有大幅度的成长。农业生产量的增加很明显地是由于日本农产品缺乏的缘故,这同时也增加了台湾的输出数量[15]。台湾和日本之间经济的快速跃进,我们可以从台湾经济中两种重要产品输出量的变化获得证明:这两种产品是米和糖。事实上,这两种产品估计占台湾农业输出量的百分之五十至七十,每年台湾有百分之九十的糖向外输出,而实际上台湾所有米和糖的输出几乎都是销往日本[16]。即使从台湾输出后的剩余产品最后还是输往日本,因为台湾产品的分配销售都控制在日本人手中。台湾人当时的收入及消费量都维持得很低,输入的日常消费用品也很少。在收支相互抵偿之后能获得相当可观的利润,一部分的利润仍旧投资于台湾身上,然而其中重要的部分大都进了日本人手中。台湾这个殖民地,当时经济上的成功大部分是殖民地政府的成就,我们可以毫不夸张地说:日本殖民时代经济上的成长是由于总督府的决策及其支持所致[17]。殖民地政府当时有两个主要的经济目标:一方面提升米糖的生产量和输出量,另一方面则维持日本在台的经济统治权,使台湾成为日本的附属经济,并从中获取利益。事实上,殖民地政府在台湾的一切作为,都可以从这两个目标中获得解释[18]。

殖民地政府将税收所得投入经济发展所需的社会经济建设中[19]。为此,它维持修护全岛道路及铁路网、发展灌溉系统、建造高雄基隆南北两个重要港口,这些都是为了促进农业的商业化,并使台湾和日本产生更进一步的联结关系。

由于商业交易数量不断的增加,现代化的银行体系和新的财政机构也分别设立起来,以为生产活动提供服务。

为了将台湾的经济剩余生产置于日本控制下,日本资本主义者使用各种手段极力防止台湾金融企业阶级的崛起[20]。殖民地政府允许台湾经济权集中于几个与政府关系密切的三井、三菱等日本资本家手中,藉此增加它操纵全岛经济发展的能力[21]。

假如我们考虑到殖民地政府设定的目标和运作的方式,我们可以说,台湾的殖民地经验和其它的许多殖民地大体相似。

为了使日本资本主义能够在台湾发展,殖民地政府重组了土地所有权制度:首先以发放国家债权的方式对「大租户」(最原始的、第一级的土地债权人)有所补偿,它所以要消灭「大租户」,为的是想确立古老的「小租户」(第二级的土地所有权人)为土地的唯一所有者,而佃农们仍然维持他们传统的租佃地位。如此一来,原先同一块土地上所存在的双重所有权关系被取消了,而简化为单一的所有权关系,因此,传统的封建关系废除了,一个现代化的所有权制度逐渐形成[22]。

同时一项对森林和土地的调查工作也已经展开,以便对不动产建立所有权。依据无主土地「国有化」的原则,无法提出所有权状的台湾人土地均被没收。殖民地政府再将这些土地出售给退休的政府官员及日本公司,此种作法激起了冲突事件,也是一九二五至一九二六年间农民运动纷起的根源[23]。

总督府对台湾制糖工业的发展予以投资,并采取保护政策来照顾这项工业。这种对糖厂的数量加以限制以避免竞争,以及设置糖业生产保留区的作法亦造成了冲突,后来也成为农民运动的根源[24]。

这些事件都证明了:台湾下层结构的变化,以及日本资本主义在台湾的发展给台湾人带来了沉重的负担。

(三)文化上的歧视

日本对台湾的统治剥削不只表现在政治及经济的规划上,同时也表现在文化的规划上。日本人在台湾的文化政策,为的是发展现代化教育和移植日本语言,以加强他们的统治地位。

一九二二年以前,日本人在初等和中等教育的范畴里执行分立教育的政策。在初等教育的制度里台湾存在着两种学校:一种是专为日本幼童设立的小学校,另一种是保留给台湾幼童就读的公学校。不只学校的名称有所不同,教育制度和学生入学的比率也不相同[25]。

日本人就读的中等学校是独立的,而台湾人的中等学校则于一八九□年开办,不过附属于国语(日本语)学校实施,虽然在一九一九年整个教育制度获得改正,但是它的受教程度一直低于同等级的日本人学校[26]。

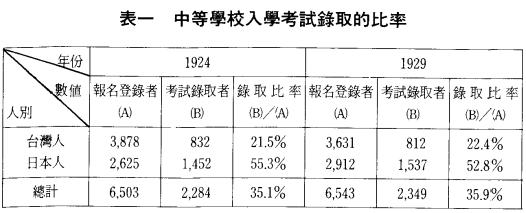

一九二二年开始,整个教育制度获得统一。从中等教育起,推行□□「共学制」[27],这种措施实际上只是方便日本人的作法而已。中等学校的入学考试确实是对日本人的小学校和台湾人的公学校孩童开放,但是考试内容却是以小学校的教材为依据,对于在初等教育素质上已经受到歧视的台湾人而言,这种考试的结果很明显地并不公平。下表很清楚地表明了这□事实状况:

表一 中等学校入学考试录取的比率

资料来源:谢春木(谢南光)「臺灣人は斯く觀る」(臺北:台灣民報社,1930),□编,页58、72。

中等教育的入学限制对台湾人造成不利的影响,这种状况也反映在其他教育阶段上。因为新学校陆续的创办,台湾学生的数目整体而言也有增加;但在高等学校,台湾学生的数目反而减少了[28]。

表面看来,台湾的教育制度彷佛平等了,但是事实上,台湾人已与高等专门教育绝缘。一九二二年以前,日本人藉着降低台湾人的教育水平巩固了他们的领导地位。一九二二年以后,台湾人虽然能够进入高等教育的圈子,但仍受到许多限制。这样的做法无法再确保日本人的统治地位。一九二五年筹备、一九二八年开学的台北帝国大学,本质上仍旧是为日本人设置的[29]。高等专门学校也仍旧由日本人垄断控制,台湾人获准入校就读的机会相当有限。这反映出一个与经济方面相同的垄断现象,即日本企业大资本家和日籍职员在企业中往往占据了特权的地位[30]。

日本殖民时代以前,台湾原有教会学校和传统形式的「书房」(依据古老的制度由教师授课的私塾),这种形式的书房保存和传布了中国文化,同时成为维系民族意识的核心。在文化歧视的政策下,它们的数目也一天天地减少[31]。

教会学校和书房一样也受到日本人的歧视,随着公学校的设立而逐渐地减少,这是因为日本资本家为了确保独占地位而驱逐所有外来力量的结果。

日本语在当时不只是教育的工具,也是教育的主要内容。日本人利用教育的手段,借着语言的同化意图改变台湾人,但是日语普及的程度却相当有限[32]。不仅台湾人用一种被动的态度面对日本人语言同化的政策[33],第一位台湾通史的作者连横,在《台湾通史》一书中也采取台湾人的观点写作,他们都尽一切努力来保存台湾话、发展台湾人的文化[34]。

总括来说,日本人在台建立了一个现代化的教育制度并且普及了教育,但是日本教育的特征在于维护其高阶层的统治地位。因此我们可以说,不论在政治上、经济上和社会上,日本人在各个层面都建立了他们的统治地位。

台湾人接受高等教育的数目是相当有限的,也难以在日本政府和日本人公司中工作[35]。他们成为「高等游民」的菁英份子,背负着知识分子的负担,成为反殖民主义的先锋。

日本人也箝制了言论和出版自由,即使在日本自由出版的杂志期刊在输入台湾时也必须接受严厉的检查,有时甚且禁止进口[36]。有关出版的限制特别严厉,如果没有总督的同意根本不可能出版报纸。在半个世纪当中,除了《台湾民报》以外,台湾人从未获得出版日报的许可。这份报纸于一九二〇年创刊于东京时采月刊形式,以《台湾青年》的名称出版(后来改为周刊形式)。一九二七年获准在台湾发行,一九三二年得到准许改为日刊形式。但是这份作为「台湾人的唯一喉舌」的中文报纸,仍无法避免停刊的厄运,终于被迫与其它报纸在一九四四年合并[37]。

总之,日本统治政策的重点在使台湾从中国分离,以便与日本整合为一体,最后的目标是使台湾在日本的权威统治下成为一个堡垒,以便满足日本的经济需要,并利用台湾成为日本南进的一个中继站。日本在政治上施行控制和压制、在经济上要求独占性的臣属、在文化上采取歧视态度的作为,都可以从这些目标得到解释。

第二节 台湾的民族主义运动

日本人的统治激起台湾人的反抗,这种反抗几乎贯穿了整个殖民统治时代。在武装抵抗运动受挫之后,从一九一四年起改采非武装的政治对抗的形式。于是在一九二〇至一九三〇年间出现了近代式的民族主义运动,它最初是采取联合阵线的组织策略,尔后却转换成为民族解放与阶级解放的矛盾对立。

(一)武装抵抗及其失败

台湾人抵抗外来政权的历史可以回溯到十七世纪,当时荷兰人占据台湾的南部,曾遭到郭怀一领导的强烈反抗[38]。另外,在清朝统治期间也有所谓「十年一大乱、五年一小乱」的说法[39]。

台湾人抵抗日本殖民统治的武装行动,是从一八九五年五月创建「台湾民主国」[40]开始,当时遭到了严厉的压制[41]。这种直接抵抗的行动在一九一五年结束,这一年爆发了大规模的「西来庵」起义事件,这个在台湾南部爆发的起义事件最后也遭到弹压[42]。

当时,每一种观念思潮都可以说服台湾人,而台湾人的抵抗行动多采排外的形式——一种以中国为中心的种族中心主义的形式。在这个阶段中,台湾是由军事总督统治[43]。

(二)民族运动的发展

第一次世界大战后,由于受到民主、自决和社会主义思潮的影响,一种新的抵抗形式在台湾青年知识分子领导下发展开来,他们了解武装抵抗已无效果,所以在成立政治性组织时,宣布将追求合法的目标并在法律制度下活动。有关种族平等、自治和普选的诉求,变成新的抵抗意识的核心[44]。

第一次世界大战期间,初步的议会法则及民主措施经由介绍传入日本,开启了自由主义的路线,这使得日本有心人士也想将部分内容沿用到台湾来。板垣退助是日本的名律师及自由党的创始人,他于一九一四年访问台北,与林献堂[45]一起组织「台湾同化会」,这个组织成立的目的,是在种族平等的基础上寻求日本人和台湾人之间的和谐关系[46]。同化会受欢迎的程度令日本当局担心,终于在一九一五年一月底,总督以同化会扰乱公共秩序为理由下令解散,结束了它短暂的生命[47]。

不论如何,像同化会这种组织,其生存期过于短暂,没有时间可以让它有所作为。然而,由历史的角度来观察,同化会却激励了台湾人,在不久之后团结在林献堂周围发起了一项政治运动[48]。

从一九一八年开始,东京的台湾留学生尝试要求废除「六三法案」。一九二〇年留在日本的台湾人成立「新民会」的组织,林献堂被推为会长[49],在一九二〇年三月的一次会议中,该会通过了三个主要目标[50]:

1.为了教育台湾人民,并将台湾岛的真实情况告诉日本大众,应该出版一份杂志(一九二〇年七月他们终于争取到第一份月刊,《台湾青年》获准出版)。

2.寻求中国的援助。

3.针对总督的统治,发起政治改革运动。

在有关撤废六三法案的争论结束以后,「新民会」决定发起「台湾议会设置运动」[51]。

从一九二一年二月开始,台湾人开始向日本帝国议会请愿。这是一个具有自治特征的运动,为的是在日本统治下,台湾人民能够获得某些民政事物上的权力。换句话说,选出一个代表全岛居民的立法团体,它的功能彷佛帝国议会的缩影,能够公布法律并通过总督政府的预算[52]。这个运动和它提倡的观念受到知识分子和中产阶级广泛的支持,再加上许多日本自由主义者和有影响力人士的帮助和鼓励,使得这个运动持续了十五年。面对日警严格的控制力量[53],这的确是一项卓越的成就。

然而,帝国议会从未审查这些请愿书,总督府对这个运动也一直怀抱着敌意[54]。一九二三年年底,依据治安警察法,日本总督下令逮捕「台湾议会期成同盟」的会员以及相关人士(这个同盟组织在一九二三年一月底成立,但是三天后即遭日本当局禁止)。在被逮捕的人当中,约有一打人被起诉,这就是所谓的「治安警察法违反事件」(简称治警事件)。最后蔡培火、蒋渭水被判禁锢四个月,蔡惠如和其它四人禁锢三个月,其余则判处罚金或无罪释放[55]。

这个事件带给日本当局意想不到的后果:即台湾人从此更积极地参与民族运动[56]。这个事件使得部分积极份子了解到:政治运动如果获得工农大众的支持,便能够给日本当局带来压力。有一部分积极份子开始思考马克思主义,并传布推广阶级运动,因而造成了台湾议会设置运动内部的分裂[57]。

与台湾议会设置运动同一时期,「台湾文化协会」(以下简称文协)在―九二一年十月成立,负责人同样是林献堂、蔡培火与蒋渭水。因此我们可以说,「台湾青年」、「台湾议会期成同盟」以及「文化协会」可以说出自同一根源[58]。

文化协会的实际目标在唤醒台湾人民的民族意识,并培养一种有利的气氛以推展政治运动[59],它设立阅读书报的场所,使人们能读到报纸内容,特别是《台湾民报》,并组织暑期学校及夜间班传布知识。他们同时在城市和乡村组织演讲队,演讲的题目极为丰富:包括历史、地理、自然科学、对殖民政治的控诉以及土地问题等等。这些作为唤醒了大众、激发了农工运动,以及领导了青年运动[60]。

文化协会密切地加强与东京和中国的台湾留学生组织之间的关系,以便唤起台湾人的民族意识和引导台湾人的政治意识,追求台湾的解放。

当这些运动逐渐扩大,并传布到日本、中国和台湾各地时,他们组成了支持台湾议会设置运动的联合阵线。但是当无政府主义和共产主义兴起,并影响青年知识分子以后,这批青年开始批评民族运动所采取的温和态度,并对它产生的效果发生怀疑。年轻人当中形成一个新的派系,造成一种分裂局面,台湾的民族运动也因而进入一个新的阶段[61]。

(三)民族运动与阶级运动的对抗

一九二六至一九二八年间发生了许多重大的事件:一九二七年文协发生分裂和转向、工农运动日见激烈、共党运动获得进展、文协旧干部成立「台湾民众党」,「台湾黑色青年联盟」也随后成立,这些事件激发了台湾政治运动的蓬勃发展。一开始——我们可以说——是民族运动联合阵线的阶段,但后来,却可以说是与民族运动发生对抗的阶级运动势力高涨的阶段。

有一部分青年倾向于无产阶级活动,于一九二七年一月取得文协临时大会的控制权,他们不愿连温卿领导下的文协只限制在民族主义启蒙运动的范畴内,所以在临时大会中修改了文协的活动方向,使文协成为一个无产阶级的文化组织[62]。除了原有的活动之外,改组后的文协常鼓动工人的斗争活动,并且帮助工人组织的成长[63]。

此外,一九二五至一九二六年间,蔗农和日本人控制下的糖厂不断地发生冲突。由于农民反对总督府将土地卖给官吏和退休的公务员,使得各地农民组合在一九二六年八月成功地模仿日本的模式,组成「台湾农民组合」的联盟组织,这个组织受到日本农民组合及劳动农民党的支持,它的指导方针也受到马克思主义的激发,都支持阶级运动。

正当阶级运动在台湾发展的时候,留学日本和中国的台湾学生也接受了共产主义的影响,开始进行左翼的活动。一九二八年终于在上海成立了「台湾共产党」(以下简称台共)。台共在台湾成立了党中央机关,逐渐地控制了台湾的左翼组织,但是它的活动发展情形以及所达到的效果,终于招来日本当局像对付其它左翼组织一样的破坏措施。这些事件在以后的章节里会陆续提到,它们构成这本论文的主体部分。

文协左倾以后,包括林献堂、蔡培火、蒋渭水以及其它人在内的民族主义派老干部,秉持他们原先的观点,决定离开文协。一九二七年七月,这些人组成一个新的政治组织——「台湾民众党」,揭示的指导纲领是「确立民本政治、建设合理的经济组织及革除社会制度的缺陷」[64]。

民众党以组织全体民众为基本政策,因而与左翼组织发生冲突。蒋渭水深受孙文学说的启发,在他的领导下,民众党想极力促成民族运动和阶级运动的结合[65]。

民众党以取得工人运动的领导权并争取他们的支持,来和文协竞争。一九二四至一九二五年间发生多次的冲突,导致工友会纷纷成立。一九二七年台湾已经有司机工友会、木工工友会、冶金工友会、石工工友会等多种组织。一九二八年二月,在民众党的影响下,「台湾工友总联盟」成立了。这个联盟组织在民众党指导和支持下,持续地增加力量和活动[66]。

但是从民众党创立开始,它的内部就已经存在两种意识形态不同的派系。一派抱持着争取殖民地自治的目标,偏向合法而渐进的改革路线。另一派坚持为了实现自决可以使用革命手段[67]。在这种情况下,民众党所以能够继续存在,就在于它能与急进份子妥协,这样也使得民众党的领导权落入急进份子手中,它的活动也日趋激烈。一九三〇年,民众党内中产阶级和大地主宣布脱离,组成另一个温和的团体——「台湾地方自治联盟」[68]。 民众党能合法的存在,应归功于温和团体仍然侧身其内活动的缘故。但是自从这个温和派系离开后,一九三一年二月在民众党第四次代表大会中,急进份子的目标被采纳,他们公开地鼓励阶级运动和民族运动,并视工农大众为斗争的基本要素。这种活动内容的转变,使得民众党终于被日本当局下令禁止[69]。

民众党被压制以后,台湾地方自治联盟就成为台湾唯一获准存在的政治组织,它象征性地维持活动直到一九三七年自动解放为止[70]。台湾的民族运动时代也从此宣告结束。

[1] 「六三法案」或称为「臺灣に施行すべき法令關する法律」,全部只有六个条文,第一条规定:「台湾总督得在其管辖区域内,发出具有法律効力之命令」。参阅:井出季和太著,郭辉译,《日据下之台政》(台北:台湾省文献委员会,1956),第一册,页246—247。该书原标题为《臺灣治績志》。

[2] 台湾总督官房文书课,《臺灣統治綜覽》(东京:1908),页49。

[3] 叶荣钟等著,《台湾民族运动史》(台北:自立晚报丛书编辑委员会,1971),页53。「六三法案」在1921(日本大正十年)被修订为「第三号法律」,依据第一条第二款,「三号法案」的用意在于促使台湾总督尽量引用日本法律,如果因为台湾情形特殊,不能适用日本法律的全部或一部分时,才授权台湾总督发布命令。参阅同书,页58—60。以下简称《台湾民族运动史》。

[4] Ramon H. Myers,"Taiwan as an Imperial Colony of Japan:1895—1945",in: The Chinese University of Hong Kong, Journal of the Institute of Chinese Studie 6(2), déc. 1973, p.426.

[5] Edward I-te Chen. "Japanese Colonialism in Korea and Formosa: A Comparison of the System of Political Control", Harvard Journal of Asiatic Studies(30), 1970, p.144.

[6] Ramon H. Myers, p.427.

[7] 这是一种连坐的制度,类似中国古代的保甲制度,1898年由儿玉源太郞总督加以采用。参阅Chen Ching-Chih, "The Japanese Adaptation of the Pao-Chia System in Taiwan, 1895—1945",Journal of Asian Studies 34(2),févr. 1975, pp.391—416.

[8] Hyman Kublin, "Taiwan's Japanese Interlude, 1895—1945", in: Paul K. T. Sih (éd.), Taiwan in Modern Times(New York:St. John's University Press, 1973),p.323.

[9] 非军事方面的总预算当中,单是警务费用在1904年以前就占了40%至50%,但其实是超过了50%。而且1898年至1913年,地方预算中,警务的费用由50%升为70%,也就是说,台湾人所缴纳的税赋有一半是供警察使用,以监视这些纳税的台湾人。参阅周宪文,《日据时代台湾经济史》(台北:台湾银行,1958),第一册,页3—4;第二册,页368。

[10] 刘汇湘,《日据时期台湾警察之研究》(台北:台湾省警务处,1952),页41—42.

[11] 叶荣钟,“日据时代台湾的日本警察”,收入:叶荣钟,《小屋大车集》(台中:中央书局,1967),页168。

[12] 同上,页171。黄静嘉,《日据时期之台湾殖民法制与殖民统治》(台北:1960),页133、200—202。

[13] 周宪文,第一册,页14。

[14] 我们无法肯定日本特别想将台湾工业化,只是在三十年代末期,为了准备战争,日本必须在台湾建立工业基地。参阅Samuel P. S. Ho, "The Economic Development of Colonial Taiwan: Evidence and Interpretation", Journal of Asian Studien 34(2),févr. 1975, p.421.

[15] Samuel P. S. Ho, Economic Development of Taiwan 1860—1970(New Haven: Yale University Press),p.29.

[16] 在三十年代中期,大约29%的日本进口货品来自朝鲜、台湾和满洲。米和糖占日本进口总额的15%至20%。日本消费的糖,其中75%由台湾供应。参阅William W. Lockwood, The Economic Development of Japan, éd., augm.(Princeton, N. J.: Princeton University Press,1968). p.536. 我们可以下列图表简单说明台湾在经济上对日本的附属关系:

| 米和糖在台湾出口中所占百分比 | 运往日本的米和糖所占百分比 | |||||

| 米 | 糖 | 总额 | 米 | 糖 | 占输往日本 货品的百分比 |

|

| 1905 | 24.3 | 24.2 | 48.5 | 89.9 | 99.6 | 56.2 |

| 1915 | 11.0 | 48.0 | 59.0 | 97.0 | 99.1 | 79.6 |

| 1925 | 27.4 | 42.4 | 69.8 | 99.9 | 94.7 | 81.9 |

| 1935 | 30.1 | 43.2 | 73.3 | 99.9 | 96.3 | 90.0 |

| 资料来源:凃照彦,《日本帝國主義下の臺灣》(东京:东京大学出版会,1975),頁61、62、163。 | ||||||

[17] Chang Han-Yuet Ramon H. Myers, "Japanese Colonial Development Policy in Taiwan, 1895—1906: A Case of Bureaucratic Entrepreneurship", Journal of Asian Studies 22(4), autumn 1963, pp.448—449.

[18] Samuel P. S. Ho, p.32.

[19] 矢内原忠雄著,周宪文译,《日本帝国主义下之台湾》(初版,1929)(台北:台湾银行,1956),页5—42。

[20] 1924年以前,台湾人没有权利组织同业公会,没有日本人的参与也不能成立公司。参阅张汉裕,“日据时代台湾经济之演变”,见:台湾银行经济研究室编,《台湾经济史二集》(台北:台湾银行,1955),页96。

[21] Samuel P. S. Ho, p.39.

[22] 清朝末年的土地所有制度,其关系甚为复杂,同一块土地,上有「大租户」,中间是「小租戶」,最下面才是佃农,真正的耕种者。参阅王益滔《光复前台湾之土地制度与土地政策》,见:台湾银行经济研究室编,《台湾经济史十集》(台北:台湾银行,1966),页62—70。又参阅Ramon H. Myers et Adrienne Ching, "Agriculture Development in Taiwan under Japanese Colonial Rule", Journal of Asian Studies 23(4),autumn 1964, pp. 560—562.

[23] 王益滔,页71—72。泉风浪,《台湾的民族运动》(台中:台湾图书印刷合资会社,1928),页193—230。关于整个农民运动,参阅Edgar Wickberg, "The Taiwan Peasant Movement, 1923—1932: Chinese Rural Radicalism Under Japanese Development Programs", Pacific Affaire 48(8), juin 1975, pp.558—582.

[24] 日本对台湾制糖工业的发展与垄断,被矢内原忠雄形容为「糖业的帝国主义」,这也是他的书中第二篇的篇名:「台湾糖业帝国主义」,页96—134。另外参阅凃照彦,页60—73。

[25] 台湾入学儿童的比率,1899年是2.04%;1919年为20.69%,1929年30.68%。然而,日本学童的比率是1899年23.71%,1919年95.57%,1929年98.64%。参阅井出季和太,第一册,页44,「初等教育普通比率表」。

[26] 矢内原忠雄,页73。这种教育上的歧视引发了台湾人要求台中创立中学的请愿运动,台湾总督府不得已在1915年开办公立台中中学校,1919年改称为公立台中高等普通学校,作为台湾人中等教育机关。参阅《台湾民族运动史》,页35—52。

[27] 矢内原忠雄,页73—74。1941年大平洋战争爆发后,日本人为了表示平等起见,才将小学校和公学校统一称为「国民学校」。但事实上,学校并未统一,所授课程也不相同。参阅盛清沂、王诗琅、高树藩,《台湾史》(台中:台湾省文献委员会,1977),页591。

[28] 根据台湾总督府有关学校事务的第25年报,日本学生的数目从1921年到1928年成长了三倍,由224人变成606人;而台湾学生的数目则减少了2/3,在专业教育方面,包括医学院和高等商业学校及高等农业学校,人数由640人减为220人。参阅谢春木,《臺灣人は斯く觀る》(台北:台湾民报社,1930),第一编,页59—60。

[29] Tsurumi Patricia E., Japanese Colonial Education in Taiwan, 1895—1945.(Combridge, Mass.: Harvard University Press, 1977), pp.122—124.

[30] 矢内原忠雄,页75。

[31] 王诗琅,“北市书房最后数字”,再版(初版:《台北文物》5卷4期,1957年6月),见:王诗琅,《日本殖民地体制下的台湾》(台北:台湾风物杂志社,1978),页186。另参阅Tsurumi, ibid., pp.30—32.

[32] 依据台湾总督府的一项调查,1935年底,懂得日文的台湾人有1,400,000人,占人口的29.7%,参阅井出季和太,第一册,页78。

[33] 蔡培火,《日本本國民に與ふ》(东京:台湾问题研究会,1928),页50。

[34] 卢修一,“连雅堂民族思想之研究”,《台湾文献》18卷4期,1967年12月,页91—95。

[35] 1945年日本殖民统治末期,167个「敕任」的公务员之中只有一个台湾人,2,120名「奏任」的公务员中只有29个台湾人,在21,798个「判任」的公务员中只有3,726个台湾人,占17%。参阅盐见俊二著,周宪文译,“日据时代台湾警察与经济”,收入:《台湾经济史初集》(台北:台湾银行,1954),页145—146。

[36] 限制新闻及出版的主要法令是1890年颁布的:「台湾出版物之规定」及「台湾报纸条例」。参阅黄静嘉,页179—180。

[37] 参阅杨肇嘉,“台湾新民报小史”,见:杨肇嘉,《杨肇嘉回忆录》,三版(台北:三民书局,1970),第二册,页407—440。1973年,《台湾民报》在台北影印重刊,为从事于日本殖民统治下台湾的民族运动所做的研究,提供了丰富的资料,弥补了有关那个时期台湾第一手资料的不足。

[38] 郭怀一(荷兰文献中称之为"Capitain Fayec")领导的反抗行动,造成荷兰人约一千人的死亡,台湾人约四千人的死亡。参阅连横(连雅堂),《台湾通史》(初版分成三册,发行于1920—1921年),影印重刊(台北:古亭书屋,1973),页22—23。

[39] 张菼,“台湾反清民变的不同性质曁其分类”,《台湾银行季刊》27卷3期,1976年9月,页305。

[40] Harry J. Lamley的三篇文章对于台湾共和国及台湾人的反抗行动有精彩的描述:

(1)"The 1895 Taiwan Republic: A Significant Episode in Modern Chinese History", Journal of Asian Studies 27(4), autumn 1968, pp.739—762.

(2)"The 1895 Taiwan War of Resistance: Local Chinese Effort against a Foreign Power", in: Leonard H. D. Gordon(éd.), Taiwan: Studies in Chinese Local History(New York/London: Columbia University Press, 1970), pp.23—77.

(3)"A Short-Lived Republic and War, 1895: Taiwan Resistance against Japan", in: Paul K. T. Sih(éd.), pp.241—316.

[41] 根据统计,从1898到1902的五年内,有2,999人被判死刑,有8951人未受审判即遭处决。由此可见抵抗者的顽强以及镇压的残酷。参阅:山边健太郞,「現代史資料」第21辑,《臺灣I》(东京:みすず書房,1971),页31。以下我们将此一资料简称为《臺灣I》。

[42] 西来庵事件,又称余清芳事件,参阅王诗琅、吴家宪,《余清芳抗日革命案全档》(台中:台湾省文献委员会,1974),2册。

[43] Edward I-te Chen, "Formosa Political Movement under Japanese Colonial Rule, 1914—1937", Journal of Asian Studies 31(3), mai 1972, p.477.

[44] Ibid.

[45] 林献堂是出身台湾中部富绅家庭的地主,参阅Johanna M. Meskill,"The Lins of Wufeng: The Rise of a Taiwanese Gentry Family", in Leonard H. D. Gordon(éd.), pp.6—22.他的政治信念以及对日本政府的温和态度深受梁启超与戴季陶的影响,他与他们分别于1907年及1913年在日本见过面。梁启超与戴季陶均认为在最近的未来,台湾人无法期望中国方面的任何帮助,因为当时的中国没有能力帮忙台湾人。两人均鼓励林献堂寻求日本自由派人士的协助,以限制台湾总督府对台湾人的压迫。参阅:林献堂先生纪念集编纂委员会(叶荣钟编著),《林献堂先生纪念集》卷一,《林献堂先生年谱》(台北:1960),页15。

[46] Douglas Mendel, The Politics of Formosa Nationalism(Berkeley/Los Angeles, Cal.: University of California Press, 1970), p.22.另外参阅台湾同化会定款(章程),见台湾总督府警务局(鹫巢郭哉编),《臺灣總督府警察沿革志》第二编,《領臺以後の治安狀況(中卷):臺灣社會運動史》(台北,1939初版),复刻版(东京:龙溪书舍,1973),页16—18。以下简称为《沿革誌》。此一资料,台湾史料保存会亦曾影印出版。书名改为《日本统治下的民族运动(下):政治运动篇》(东京:风林书房,1969)。

[47] 郭水潭,“台湾同化运动史话”,《台北文物》4卷1期,1955年5月,页109。

[48] 蔡焙火,“日据时期台湾民族运动”,《台湾文献》16卷2期,1965年6月,页175。矢内忠雄,页89。

[49] 谢春木,《臺灣人の要求:民衆黨の發展過程を通じて》(台北:台湾新民报社,1931),页8。

[50] 《沿革誌》,页27。

[51] 《沿革誌》,页311—312。林慈舟(林呈禄),“六三问题之命运”,《台湾青年》1卷5期,1920年12月15日,汉文版,页16—29。

[52] Douglas Mendel, p.3.

[53] Edward I-te Chen, "Formosa Political Movements……", p.484.

[54] 自1921年起至1934年止,前后进行十五次的请愿活动,虽然请愿书曾经列入贵族院与众议院请愿委员会的议程,但始终不能通过审查而未能列入帝国议会的议程。Cf. George K. Kerr, Formosa, Licensed Revolution and Home Rule Movement 1895—1945(Honululu, Hawail: University of Hawail Press, 1974), p.129.

[55] 参阅:高日文,“治安警察法违反事件之法庭辩论经过”,《台湾文献》17卷1期,1966年3月,页81—108:18卷1期,1967年3月,页156—176。

[56] 1925年第六次请愿书的签署人数增为三倍(参阅:《沿革誌》页330—331),《台湾民报》的销售量也突然增加到10,000份(参阅:谢春木:《臺灣人の要求……》,页23)。

[57] Edward I-te Chen, "Formosa Political Movements……", p.488.

[58] 矢内原忠雄,页90。

[59] 台湾省文献委员会编,《台湾省通史》,卷九,《革命志/抗日篇》(台北:1971),页62。以下简称《抗日篇》。

[60] 有关文协的种种活动,参阅叶荣钟等著,页295—319。

[61] 参阅:黄煌雄,“文化协会的分裂及影响”,见张俊宏主编《春风丛书》第一辑(台北:春风出版社,1978),页68—84。

[62] 参阅:“文协会则大改”,《台湾民报》141期,1927年1月23日,页5—8。

[63] 《沿革誌》,页222—223。

[64] 谢春木,《臺灣人の要求……》,页87。

[65] 黄煌雄在其所著的蒋渭水传记中,将孙中山及蒋渭水两人的思想作一比较,指出孙中山对蒋渭水的影响,作者认为蒋渭水是《台湾的孙中山》。参阅:《台湾的先知先觉者:蒋渭水先生》(台北:1976),页261—281。

[66] 简烱仁,《台湾民众党之研究》(台北:国立台湾大学政治研究所硕士论文,1977),页83—84。

[67] 谢春木,页39—40。

[68] 《抗日篇》,页92。

[69] 《台湾新民报》352期,1921年2月21日,页3。另参阅:“臺灣民衆黨禁止理由”,《沿革誌》,页514—516。

[70] 杨肇嘉,第二册,页318。