从巴黎到伯尔尼[277]

一

塞纳河和罗亚尔河

La belle France!〔美丽的法国!〕的确,法国人有一个美丽的国家,他们有权以此自豪。

不论在财富方面,也不论在条件优越和物产丰富方面,在各个方面,欧洲有哪一个国家能同法国相比呢?

西班牙吗?可是由于荒芜或自然条件的关系,它有2/3的面积是炎热的多石的荒野,而半岛上濒临大西洋的一部分地区——葡萄牙,并不是它的领土。

意大利吗?可是自从世界贸易的航路通过海洋以来,自从轮船横渡地中海以来,意大利就被遗忘了。

英国吗?但是在英国,80年来除了商业和工业、煤烟和畜牧业以外,别的什么也没有。英国的天气阴暗得可怕,并且不出产葡萄酒。

而德国呢?德国的北方是一片多砂的平原,一道花岗岩的墙壁——阿尔卑斯山脉把德国和欧洲南部隔开;这是一个不出产葡萄酒的国家,这是一个出产啤酒、烧酒和黑面包的国家,这是一个河流淤塞、革命规模狭小的国家!

法国可就好得多了!法国三面临海,境内有5条大河朝着3个方向奔流;北方的气候同德国和比利时差不多,南方的气候和意大利差不多;北方出产小麦,南方出产玉蜀黍和稻米,北方出产油菜,南方出产橄榄树;北方出产亚麻,南方出产丝绸,而且几乎到处都出产葡萄酒。

什么样的葡萄酒呵!从波尔多酒到勃艮第酒,从勃艮第酒到圣若尔日烈酒、律内尔酒和南方的弗朗亭南酒,从南方的弗朗亭南酒到起泡沫的香槟酒,有多少种类呵!从普提-马康酒或沙布利酒到沙姆彼尔田酒、法托-拉罗兹酒、索帖尔涅酒,到卢西利昂酒和起泡沫的阿伊酒,有多少种白的和红的葡萄酒呵!妙不可言的是:喝了其中的每一种酒都会产生一种别致的醉意,喝了几瓶酒以后就能使一个人的情绪发生各种各样的变化——从跳轻佻的四人舞到唱“马赛曲”,从跳康康舞的狂热到革命热情的激发,最后,喝了一瓶香槟酒,又能鼓起人间最愉快的狂欢节的情绪!

只有法国才有巴黎,在这个城市里,欧洲的文明达到了登峰造极的地步,在这里汇集了整个欧洲历史的神经纤维,每隔一定的时间,从这里发出震动全世界的电击,这个城市的居民和任何地方的人民不同,他们把追求享乐的热情同从事历史行动的热情结合起来了,这里的居民善于象最讲究的雅典享乐主义者那样地生活,也善于象最勇敢的斯巴达人那样地死去,在他们身上既体现了阿基比阿德,又体现了勒奥尼达斯;这个城市就象路易·勃朗所说的那样,它真的是世界的心脏和头脑。

当你在城市的某一高处,或者在蒙马特尔,或者在圣克鲁平台上眺望巴黎的时候,当你沿着城市的四周漫步的时候,你就会情不自禁地产生这样的想法:法国懂得巴黎对于它有什么意义,所以法国曾不遗余力地细心抚育巴黎。就象一个宫女静静地躺在闪闪发光的青铜长沙发上一样,这个骄傲的城市安闲地屹立在蜿蜒曲折的塞纳河河谷中沐着阳光、栽着葡萄的丘陵上。在凡尔赛的两条铁路上从车窗下望,可以看到村落和小城市星罗棋布的一片翠绿的河谷,世界上哪儿能找到这样美丽的景色呢?象修伦、圣克鲁、色佛尔、蒙莫兰锡以及其他许许多多的乡村和城市,环境是那么引人入胜,建筑是那么精致优美,布置是那么别具风味,世界上哪儿能找到这样美丽的地方呢?随便走到哪一个关卡,随便沿着哪一条道路信步走去,到处都可以看到那样美丽的环境,那样别具风味地利用每一个地方,那样优美和精致。而这颗城市中的珍珠,是自己给自己创造了这样一个绝美的托盘的。

但是,当然,只有法国这样的国家才能创造巴黎。只有当你看到了这一美丽国家的惊人的财富时,你才懂得这个光辉灿烂、宏伟壮丽的无与伦比的巴黎是怎样产生的。如果你从北方来,如果你乘火车奔驰过弗朗德里亚和阿尔图阿平原,奔驰过既无森林又无葡萄园的皮卡尔第山地,你当然感觉不到这一点。在那里,你只看见一片稻田和草地,只是因为还有低洼的河谷和灌木成林的远山,才不觉得单调;当你在庞图阿兹附近进入快要呼吸到巴黎的空气的区域时,你才开始有一点觉察到“美丽的法国”本身。当你乘车通过富饶的洛林河谷,越过满布葡萄园的白垔质的香槟山坡,沿着美丽的马尔纳河谷向首都进发的时候,你就会比较清楚地了解巴黎。当你乘车通过诺曼底,在从卢昂到巴黎这一条路上看到火车时而沿着蜿蜒曲折的塞纳河前进,时而穿过塞纳河奔驰的时候,你就更清楚地认识巴黎了。在塞纳河上,一直到塞纳河口,都散发出巴黎的大气;这里的村庄、城市和山冈,都使人联想到巴黎的郊区,不过你愈接近法国中部,这一切就愈显得美丽、繁华和优雅。但是,只有当我沿着罗亚尔河岸行走,并从那里越过丛山进入遍地葡萄园的勃艮第山谷时,我才完全了解到怎么会有巴黎。

我知道巴黎是在它受君主政体统治的最后两年,当时资产阶级还在尽情地欣赏它的全部权力,工商业还能勉强维持,大资产阶级和小资产阶级中的青年还有足够的金钱去行乐和狂饮,甚至一部分工人的生活也还有保障,他们还能无忧无虑地参加一般的娱乐。我又一次看到巴黎是在3月和4月,在它暂时陶醉于共和国的蜜月中的时候,当时工人们不加考虑地相信共和国,满不在乎地下了决心,表示“甘愿贫困3个月来让共和国支配”[注:见本卷第155页。——编者注],他们白天吃干面包和马铃薯,晚上在大街上种植自由树[注:1848年法国二月革命时,巴黎工人为了纪念获得自由,在大街上种植白杨树。——译者注]、放烟火和兴高采烈地唱“马赛曲”,而资产者则成天躲在家里,企图用五颜六色的灯盏来平息人民的怒火。在10月里,我又来到了巴黎,但是,我向黑克尔发誓,我决不是自愿来的!从那时到现在,巴黎经历了5月15日和6月25日,经历了空前残酷的斗争,曾经血流成海,有15000人死亡。卡芬雅克的榴弹把巴黎人的不可遏止的欢乐轰得烟消云散了。“马赛曲”和《Chant du départt》〔“进军曲”〕的歌声沉寂了;只有资产者还在低吟《Mourir pour la patrie》〔“为祖国牺牲”〕[278]。工人们没有面包,没有武器,咬紧牙关,把仇恨藏在心里。在戒严的学校中,鲁莽的共和国很快就变得循规蹈矩、千依百顺、考虑周到和举止稳重(sage et modérée)了。可是巴黎已经死了,这已经不是巴黎了。大街上只有资产者和警察密探;舞场和戏院空无一人;街头的流浪儿穿上了别动队的制服,每天为了30个苏为正直的共和国卖命,而且他们愈是愚蠢,就愈受到资产阶级的赞扬,——总之,这又是1847年的巴黎,不过没有灵魂,没有生命,没有火焰,没有工人们当时所表现出来的那种不满情绪的因素罢了。巴黎已经死了,而这个美丽的死人愈是美丽,就愈显得可怕。

我不能在这个已死的巴黎久留。我必须走开,不管到哪里去都行。于是我先动身上瑞士去。因为我身边的钱不多,所以只好步行。并且我也不愿意选择最短的路程,因为我心里是不想轻易离开法国的。

于是,在一个晴朗的早上,我动身了,一直信步往南走去。我一走出巴黎近郊,就在村落之间迷路了。这是可以预料到的。最后,我踏上了通往里昂的大道。我沿着这条道路走去,并且时常走到路边,在山坡上漫步。从山上眺望,只见塞纳河的上游和下游,在通往巴黎和枫丹白露的那个方向,有一片异常美丽的景色。在那遥远的地方,河流蜿蜒地流过宽阔的山谷;河的两岸是连绵不断的山冈,山冈上葡萄林成荫,而在更远的地方,在地平面上,有一片蓝色的群山,群山后面有马尔纳河流过。

但是,我不想直接上勃艮第去,我想先沿着罗亚尔河岸走。第二天我才离开了这条大道,越过群山,向奥尔良城进发。当然,我又在村落之间迷了路,因为我的响导不过是太阳和与世隔绝的弄不清哪边是左哪边是右的农民。我在一个村子里住了一夜(从农民们的方言中,我怎么也不能弄清楚这个村子的名字),它离巴黎有15法里路,位于塞纳河和罗亚尔河之间的分水岭上。

组成这一分水岭的是从东南向西北伸展的宽阔的山脉。山的两麓被无数的山谷割开,山谷两旁溪流交叉纵横。在上面,在微风拂拂的山顶上,只有麦子、荞麦、紫苜蓿和蔬菜,而在斜坡上,则到处都是葡萄树。在东面,很多石灰质的石块几乎布满了斜坡,这种石块英国的地质学家叫做bolderstones〔圆巨石〕。这种圆巨石在丘陵起伏的地带常有发现,它们是在第二和第三纪层形成的。在这些大块的青色的圆巨石之间长满了翠绿的灌木和小树,同遍布山谷的草地和对面满山坡的葡萄树相辉映,看起来非常调和。

我慢慢地走进一条狭窄的河谷,顺着河谷走了一段路程。最后,我走上了大路,遇见了行人,从他们那里才知道自己是在什么地方。据说:我已离奥尔良到巴黎途中的马舍尔布不远了。奥尔良位于我的旅途的西边,距离太远;我的最近的目的地是涅维尔,因此,我翻过附近的一座山,又一直往南走。山上出现了一片迷人的景色:树木成林的群山之间有一座美丽的小城——马舍尔布,山坡上村落星罗棋布,在上面,在一个山顶上,则有一个沙多勃利昂皇宫。而使我感到更高兴的是:在对面,在狭谷的那一边,有一条一直通向南方的省道。

原来,法国有三种道路。一种是国道,过去称为皇道,现在叫做民道,这是一些联接各个重要城市的美丽而宽阔的公路。这些民道在巴黎近郊不仅是公路,而且是真正华丽的大路,是宏伟的榆树林荫道,有60多英尺宽,中间是铺砌过的。但是离巴黎愈远,路的作用愈小,道路也就愈坏:路面愈来愈窄,两旁的树木也愈来愈少。有些地方竟坏到这样的程度:一连下了两个钟头不大不小的雨就几乎无法通行。第二类是省道,即二级交通线,它们是由省的经费来维持的。它们比民道狭窄、简陋。最后,第三类是大的村道(chemins de grande communication),它们是靠县的经费来维持的,这些路既狭窄又简陋,不过有的地方比起较宽的公路来还要好些。

我穿过田野,一直向着我的省道走去,并且非常高兴,深信它是笔直通向南方的。沿途很少看到村庄和宿店。走了好几个钟头,我才到了一个大农庄,在这里,人们非常乐意地请我吃东西,为此,我给主人的孩子们在一张纸上画了几个脸谱,并且一本正经地说:这是卡芬雅克将军,这是路易-拿破仑,这是阿尔芒·马拉斯特,这是赖德律-洛兰等等,都是很象很象的。农民们目不转睛地凝视着这些漫画,衷心地感谢我,并且立即把这些逼真的画象挂在墙上。同时,我还从这些可爱的人们那里打听到,我现在是在从马舍尔布到罗亚尔河畔的沙多卢的路上,离沙多卢大约只有12法里路了。

我继续往前走,经过了普尤伊左和另一个小城市(它的名字我忘记了),夜晚,才到达比利堡,这是一个相当大的美丽的城市,我在这里过了一夜。道路通过高地,这里有许多地方长满了葡萄树,但这条路是相当单调的。

第二天早晨,我再走了5里路就到了沙法多卢,从那里又沿着罗亚尔河,沿着从奥尔良到涅维尔的一条民道走去。

在绿色的罗亚尔河岸上,

诱人的扁桃花正在怒放,

我感受到了相爱的魔力,

从此就爱上了那个地方[279]——

有些富于幻想的德国青年和温情脉脉的德国少女这样用海尔敏娜·冯·谢奇的软绵绵的词句和卡尔·马利阿·冯·韦伯的动人心弦的调子来歌唱。但是,谁学习20年代德勒斯顿的时尚,在罗亚尔河岸上寻找扁桃树和甜蜜的、温存的、热情的浪漫性格,谁就给自己造成一种可怕的幻想,这种幻想是只有德国世袭的第三代女学者才能产生的。

在从沙多卢经过勒-博尔德到达姆比埃尔的路上,就几乎看不到这一条浪漫的罗亚尔河了。这条路在离河两三里路远的丘陵中穿过,从这里远远地望去,只能偶而看到被太阳照得闪闪发光的罗亚尔河水。这个地方盛产葡萄酒、谷物、水果,而临河一带,则是一片绿油油的草地。这个没有树林的河谷,周围尽是波浪形的丘陵,看起来总觉得相当单调。

在道路中间,在几家农舍附近,我碰见了一个由4个男人、3个女人和几个小孩子组成的商队,他们赶着3辆满载货物的驴车。这些人就在路边一大堆篝火旁做午饭吃。我在这里停了一下:我没有弄错,他们说的是德国话,而且是非常粗野的德国南部高原的方言。我和他们谈起话来;他们在法国中部听到了祖国的语言,简直喜出望外。可是,看来他们是斯特拉斯堡近郊的亚尔萨斯人,他们每年夏天都象现在这样,到法国内地去靠编制篮筐谋生。我问他们能否以此为生,他们这样回答:“当然,要买一切东西是很困难的,但我们多半是靠布施的。”从一辆小小的车子里,又有一个老头儿慢慢地爬了出来,在车子里,他有一张实实在在的床。这一群人俨然象茨冈人,他们穿着布施来的衣服,这些衣服没有一件是适合别人穿的。尽管这样,他们还是表现出心满意足的神情,滔滔不绝地向我叙述自己的流浪生活。就在这里,在这场兴致勃勃的交谈中,有一个母亲和一个女儿(这是一个蓝眼睛的温和的人)几乎要互相揪住火红色的蓬乱的头发打起架来。使我感到惊奇的是,由于什么样的力量,德国的善良和德国的诚恳竟能透过茨冈人的生活方式和茨冈人的服装;我向他们告别,动身继续前进,有一个茨冈人陪我走了一段路,他本来是在午饭前骑着骨瘦如柴的小驴闲逛的。

晚上,我到了达姆比埃尔,这是离罗亚尔河不远的一个小村子。大约有三四百名巴黎工人(这是以前国家工厂的剩余工人)在这里按照政府的命令修筑防洪坝。在他们中间有各行各业的工人:首饰匠,屠夫,鞋匠,木匠,直到巴黎街头捡破烂的人。在我过夜的一家宿店里,我碰见了大约20个这样的工人。其中有一个身强力壮的屠夫,他已担任监工的职位,他喜形于色地谈起了他们的工作情况:按照各人所做的工作,每天能赚30至100个苏;即使技巧不太高明,要赚40至60个苏也并不困难。他想马上把我编在他的小组内,并且向我肯定地说,我很快就会习惯于这项工作,从下星期起,每天一定能赚50个苏;说我可以好好地安排自己的工作,而那里的工作至少还能维持6个月之久。为了使生活多样化,我并不反对在一两个月内放下笔杆,拿起铁铲。但是我身边什么证件也没有,可能会碰到不愉快的事情。

这些巴黎工人完全保持着他们的传统的欢乐。他们每天在谈笑风生中工作10小时,在玩乐中消磨休息时间,晚上则“发展”乡下姑娘作为消遣。由于在小村子里过着与世隔绝的生活,一般说来,他们的意志是十分消沉的。他们对本阶级的利益,对与工人息息相关的日常政治问题却漠不关心。看来,他们连报纸也不看。他们对政治的全部兴趣,仅仅限于互相起各种各样的绰号:一个身材高大、体格强壮的笨汉叫做科西迪耶尔,另一个坏工人和酒徒叫做基佐,等等。由于工作紧张,生活条件比较优越,主要由于同巴黎隔绝,被迫生活在法国的穷乡僻壤,他们的眼界就大大地缩小了。他们几乎已经农民化了,可是他们在那里总共才住了两个月。

第二天早晨,我到了奇恩,这样,我终于来到了罗亚尔河河谷。奇恩是一个小小的城市,城内有蜿蜒曲折的街道,有美丽的河岸街,有横跨罗亚尔河的大桥,这里的河面几乎同法兰克福附近的美因河一样宽。一般说来,这条河很浅,而且砂滩很多。

从奇恩到布里阿尔的道路沿着河谷伸展,离罗亚尔河约有1/4哩远。这条路通向东南,这一带地方渐渐带有南方的风味。道路两旁的榆树、榕树、洋槐和栗树连绵不断,构成了一条林荫道。绿油油的草地,收割后长满了非常繁茂的紫苜蓿的肥沃的田野,以及周围的一排排白杨树,散布在河谷的底部。在罗亚尔河的那一边,在明亮的远处,可以看见一系列山岗;在河的这一边,在路的近旁,又有一连串葡萄树成荫的小丘。在这一带地方,罗亚尔河的河谷根本不象平常所说的那样惊人的美丽或具有浪漫的气息,但是它使人产生一种非常舒适的感觉;所有这些丰富的植物说明了气候的温和,因为植物的繁茂应该归功于温和的气候。甚至在德国最富饶的地方,我所看到过的植物也都不能同奇恩和布里阿尔途中的植物相比拟。

在和罗亚尔河分手之前,我还要谈一下我所经过的那些地方的居民和他们的生活方式。

从巴黎乘车至多走四五小时就可以到达的那些村庄,不可能提供关于法国其他地区的村庄的概念。这些村庄的配置,房子的建筑方式,居民的风俗习惯,受他们赖以生存的伟大首都的影响实在太大了。只是在离开巴黎10法里路的地方,在远远的山岗上,才出现地地道道的村庄,才能看到地地道道的农舍。这一带地方一直到罗亚尔河,甚至到勃艮第,都有一个特点,就是农民们力求把自己家里的人口掩蔽起来,使它不暴露在道路面前。在山岗上,每一个农家的院子都用石墙围着,穿过大门进入院子,在院子里才能找到进屋子的门,因为这道门几乎总是开在后面的。这些地方大部分农民都有牛有马,农舍都相当大;可是在罗亚尔河畔,种蔬菜很普遍,在这里,连富裕的农民也根本没有牲畜,即使有也很少,因为在这里,饲养牲畜是比较大的地主或土地承租人所独占的一种特殊副业,这里的农舍愈来愈小,常常小得令人感到惊奇:在里面怎么能容纳一家人以及全部家具和储藏物。但是在这里,进屋子的门也是背向道路开的,村子里几乎只有小酒馆和小铺子的门才是朝着道路开的。

这一带地方的农民虽然贫穷,但是在大多数场合下生活过得相当好。至少在山谷里,酒几乎总是土产,质量既好,价钱又便宜(今年一瓶酒值两个到三个苏),除了最高的山顶以外,到处都生产面包,好的小麦面包。此外,还出产美味的干酪和很好的水果,大家知道,在法国各地,这是同面包一块儿吃的。同所有的乡下居民一样,他们很少吃肉,可是他们喝很多牛奶,喝各种蔬菜汤,而且通常都吃质量很好的素食。同德国北部的农民甚至相当富裕的农民比较起来,法国塞纳河和罗亚包河之间的农民的生活至少要好两倍。

这些农民是善良的、好客的、愉快的人,他们对外来的人很殷勤,很关切,虽然他们操着令人讨厌的patois〔方言〕,但他们毕竟是非常真实的彬彬有礼的法国人。虽然他们对于他们的父亲们从贵族和牧师手中夺过来的一小块土地有着非常强烈的私有感,但是他们还保存着某些宗法式的美德,那些离大路很远的村子里的农民尤其是这样。

然而农民总归是农民,农民的生活条件时时刻刻影响着农民。尽管法国农民具有个人美德,尽管他们的生活条件比莱茵河东部的农民好些,但是他们还是和德国农民一样,他们在文明世界中还是野蛮人。

在人口不多、只是随着世代的交替才发生人口变化的偏僻的村庄里,农民过着与世隔绝的生活;他们的劳动紧张而单调,比任何农奴制都更有力地把他们束缚在一小块土地上,而且代代相传,始终如此;他们的整个生活关系固定不变,千篇一律,他们的极其重要而有决定意义的社会关系仅仅限于家庭,——这一切都使农民目光如豆,而一般说来,这种情形在现代社会中是可能的。虽然伟大的历史运动在他们身边掠过,有时也把他们卷入运动中去,但是他们对于推动运动前进的力量的性质,对于运动的发生和目的,是一点也不了解的。

在中世纪,在17世纪和18世纪,农民运动随着市民运动而产生,但是它经常提出一些反动的要求,它并没有给农民本身带来重大的结果,而只是支持了城市的解放斗争。

在法国第一次革命时期,农民们只是当他们的显然可以感觉得到的迫切的个人利益要求他们进行革命的时候,他们才起来革命:只是当他们过去在封建关系下耕种的那一小块土地的所有权没有保证的时候,当这种封建关系还没有永远被消灭、外国军队还没有撤离他们的国土的时候,他们才起来革命。一旦达到了目的,他们就贪得无厌地、疯狂暴戾地回过头来反对他们所不了解的大城市的运动,特别是反对巴黎的运动。公安委员会的无数公告,国民公会的无数法令,首先是关于规定商品最高价格和处理投机分子的法令,别动队和流动断头台,都是用来对付这些顽固不化的农民的。然而,恐怖统治驱逐了外国军队,平息了内战,使农民得到的好处比任何阶级都要大。

当拿破仑推翻了执政内阁的资产阶级统治,恢复了秩序,巩固了农民土地占有的新条件并在自己的Code civil〔民法典〕中加以肯定,把外国军队越来越远地驱逐出法国国境的时候,农民就欣喜若狂地归附于他,成了他的主要支柱。要知道,法国农民的民族感达到了狂热的地步。自从他们根据财产继承权占有了一块法国土地以来,La France〔法国〕对他们就有了重大的意义。他们只知道外国人是蹂躏他们的国土、使他们蒙受巨大损失的侵略军。这也就说明了法国农民为什么具有无限的民族感,说明了他们对《l'étranger》〔“外国人”〕为什么怀着无比的仇恨。正因为如此,他们在1814和1815年热情地参加了战争。

1815年,当波旁王朝复辟的时候,当被驱逐的贵族又要求获得他们在革命中失去的领地的时候,农民看到这是对他们的全部革命成果的威胁。因此,他们对波旁王朝的统治刻骨仇恨,而当七月革命又一次保证他们占有土地,并把三色旗交还给他们的时候,他们又欢天喜地了。

但是在七月革命以后,农民又不再关心国家的一般利益了。他们的愿望已经实现了,他们的土地占有已经不再受到威胁了,那面使他们和他们的父亲们保持胜利达25年之久的旗帜又在他们村子的自治局屋顶上迎风飘扬了。

可是,象过去一样,农民在这一次也很少享受到自己的胜利果实。资产者立即开始拚命榨取自己的农村同盟者。土地分割和分散的后果、农民的贫困化和农民土地抵押权的扩大,在复辟时期就已经开始显露出来了。1830年以后,这些现象愈来愈普遍,而且愈来愈严重。但是,大资本对农民的压迫,在农民看来不过是他们和他们的债权人之间的私人关系;他们并没有看到而且也不可能看到,这种愈来愈带有普遍性、愈来愈成为常规的私人关系,已渐渐发展成为大资本家阶级和小土地占有者阶级之间的阶级关系。这种情况和封建义务完全不同,封建义务的起源早已被遗忘了,封建义务早已失去了原来的意义,它已不再是对服役的报酬,它早就变成了一方面的重负。至于抵押借款,这就是农民——或者他的父亲——借到了一笔5法郎硬币的债,而借据和抵押账簿一有机会就使他想到他担负义务的原因。农民应该支付的利息,甚至他们对高利贷者的一切新的繁重的支付,就是现代的资产阶级义务,这种义务以同样的方式损害着所有债务人的利益。压迫是在完全现代化的、合乎时代精神的形式下进行的,而农民则按照仅仅保证他们占有土地的那些法权原则受到榨取,遭到破产。他们自己的Code civil〔民法典〕,他们现代的圣经,对他们来说已经成了鞭子。在抵押高利贷中,农民不可能看出阶级关系,他们不可能要求消灭这种关系,因为这样就会破坏他们自己的土地占有的基础,高利贷的压迫不是使他们卷入运动,而是把他们完全弄糊涂了。他们认为只有减少捐税才能减轻他们的负担。

今年2月里第一次发生了无产阶级提出独立要求的革命,农民对这一点简直莫名其妙。如果说共和国对他们还有某种意义,那末,这不过是减少捐税,有时也可能是某种程度的民族荣誉感,是进行侵略战争以及把国界推到莱茵河边去。但是在推翻路易-菲力浦的第二天,巴黎爆发了无产阶级和资产阶级之间的战争,工商业的停滞状态影响到了农村,在丰年本来就不值钱的农产品更加跌价,并且卖不出去,尤其是六月战斗使法国的穷乡僻壤都感到心惊胆战和惶恐不安,在这个时候,农民普遍地发出了狂暴的呼声,扬言要反对革命的巴黎,反对贪得无厌的巴黎人。事情也只能是这样!顽固不化、目光短浅的农民,对于无产阶级和资产阶级,对于民主社会共和国,对于劳动组织,对于那些在村庄的小范围内永远不可能使自己的基本条件和原因表现出来的事物,能够懂得什么呢!当他们偶而从资产阶级报纸上的肮脏消息中模糊地知道了巴黎所发生的事件,当资产者向他们大声疾呼,要他们起来反对巴黎工人,说什么ce sont les partageux〔这些人想瓜分全部财产和全部土地〕的时候,他们的怒吼就更加狂暴了,他们的愤怒简直无法遏止了。我曾经和法国各地的成百个农民谈过话,他们对巴黎,特别是对巴黎工人都切齿痛恨。“但愿这个万恶的巴黎明天就全部毁灭!”——这还是最温和的愿望。当然,农民本来就看不起城里人,由于今年的事件,这种蔑视的心理就更加厉害了,而且认为是理所当然的了。农民和农村必须拯救法国;农村生产一切,城市吃的是我们的面包,穿的是我们的亚麻和我们的羊毛织成的衣服,我们必须恢复应有的秩序,我们农民必须把事情承当起来,——这就是经常从农民的模糊的语言中多少明确地、多少有意识地发出来的叠句。

可是他们想怎样拯救法国,想用什么办法把事情承当起来呢?办法就是选举路易-拿破仑·波拿巴(这是一个伟大的名字,但是这个名字的承担者是一个渺小的、爱虚荣的、糊涂的傻瓜)做共和国的总统!所有同我谈过话的农民对路易-拿破仑的热情,竟和他们对巴黎的仇恨一样强烈。这两种狂热,以及对整个欧洲的动荡局面感到毫无意识和毫无理性的困惑,这就是法国农民的全部政治。可是要知道,法国农民拥有600多万张选票,占法国全部选票的2/3以上。

诚然,临时政府不善于把农民的利益同革命联系起来;它主要是侵犯了农民的利益,把土地税增高了45生丁,因而就犯了不可原谅的和无法补救的错误。但是,即使它把农民吸引到革命方面来,过了几个月,到了夏天,他们也还是要脱离革命的。现在农民对1848年革命所抱的态度,并不是由于某种错误或偶然的失策——采取这种态度是很自然的,它的根源是小土地所有者的生活条件和他们的社会地位。法国无产阶级在实现自己的要求以前,首先必须平息普遍的农民战争——即使取消了一切抵押借款,也只能使这种战争的爆发延缓一个短短的时期。

只是因为在两星期中几乎同清一色的农民,同各个地方的农民打交道;只是因为有机会在各外碰到了同样的情形:感觉迟钝,目光短浅,对城市、工业和商业的种种关系毫不了解,对政治盲目无知,对本村以外的一切东西妄下判断,用农民关系的尺度去衡量复杂的历史关系,——总之,只是因为恰好在1848年认识了法国农民,我才感觉到这种根深蒂固的迟钝所产生的影响是多么令人抑郁不安。

[280]

二

勃艮第

布里阿尔是一个古老的小城市,位于沟通塞纳河和罗亚尔河的一条运河的河口。在这里我打听了前面的路程,发现到瑞士去经过奥克萨里比经过涅维尔要方便。于是我就离开了罗亚尔河,翻山到勃艮第去。

罗亚尔河河谷的一片富饶景象逐渐地但是相当缓慢地消失了。地势的上升是不知不觉的,只是在离开布里阿尔五六英里路远的地方,在圣索维尔和圣法尔若附近,才出现一片满是森林的利于经营畜牧业的山地。绵亘于云纳河和罗亚尔河之间的山脉,在这里已经很高了,一般说来,在云纳河省的整个西部,出是相当多的。

离土锡不远,在离开奥克萨里6法里路的地方,我第一次听见了特殊的、纯朴而拉长音调的勃艮第方言——这种方言在这里和在勃艮第本地还算是相当亲切悦耳的,但是在弗兰契康帖的高地上,发音就变得难懂,笨拙,几乎带有教训的口吻。这好象纯朴的奥地利方言渐渐变成了粗野的巴伐利亚南部方言一样。勃艮第方言特别不象一般的法语,它的重音总是放在标准法语主要重音之前的那个音节上;它把短长格的法语变成了长短律的法语,因而也就大大改变了有教养的法国人在说话时善于表现出来的那种优美的抑扬顿挫的音调。可是,我再说一遍,在勃艮第本地,发音还是相当亲切的,而美丽的姑娘讲起话来甚至是迷人的:Mais,ma foi,mon-sieur je vous demande ûn peu……〔呀,先生,你,怎么能……〕

如果允许加以比较的话,一般说来,勃艮第人就是法国的奥地利人。纯朴,忠厚,非常轻信,在习惯的生活圈子里具有天生的聪明,对这一圈子以外的一切充满了天真可笑的想法,在不习惯的情况下显得笨拙可笑,而心情始终是无比愉快的,——这几乎是所有这些善良的人的特点。和蔼可亲、忠厚善良的勃艮第农民在政治上一无所知,对路易-拿破仑非常崇拜,比起其他地方的农民来是情有可原的。

可是,勃艮第人身上的德国血液成分无疑要比离德国西部较远的法国人更多。他们的头发和脸色比较明亮,身材有点高大,特别是妇女;明察秋毫的智慧和敏锐准确的思想已经大大地减色,可是他们却具有更加天真的幽默,有时也有一点多愁善感。但是,法国人的愉快情绪在极大程度上还占优势,而在无忧无虑的轻佻方面,勃艮第人是不落人后的。

在云纳河省西部的多山地带,主要经营畜牧业。但法国人是不善于经营畜牧业的,勃艮第的牛羊是很瘦小的。除了畜牧业以外,还花很多时间来经营农业,到处都吃很好的小麦面包。

这一带地方的农舍也更象德国的农舍;屋子比较宽敞,住宅、谷仓和畜栏都在一座房子里;不过这一带地方的门通常也都开在道路侧面,或者是背向道路开的。

在通向奥克萨里的长长的斜坡上,我第一次看到了勃艮第的葡萄园,大部分葡萄都还没有搞掉,1848年的葡萄是空前丰产的。在有些葡萄藤上,葡萄累累,几乎连叶子都看不到了。

奥克萨里是一个小小的城市,地面坎坷不平,从内部看起来并不美丽,在云纳河畔有一条美丽的河岸街,还有几条初具规模的大街,在法国,每一个省的主要城市都有这样的大街。在平时,这个小城市大概是冷冷清清、死气沉沉的,云纳河省的省长大概很少拿出钱来举办他在路易-菲力浦时期必须给当地知名人士举办的义务舞会和晚会。但是现在奥克萨里很热闹,这是一年一度的热闹。社会民主党在土鲁斯举行宴会时,整个房间都用红色装饰起来,人民代表唐茹瓦先生在国民议会上曾经对这一点大发雷霆;如果这位可敬的唐茹瓦先生同我一道到奥克萨里来,他一定会吓得害神经病。在这里,不是一个房间,而是整个城市都用红色装饰起来了。什么样的红色呵!非常鲜明的血红色染红了房子的墙壁和楼梯,染红了男人和女人的衬衣;深红色的巨流甚至充满了排水渠,并且染红了马路;一些满脸胡子、面目凶恶的人提着大桶在街上走过,桶里装着触目惊心的起红泡的混浊液体。看来,红色共和国在使用一切恐怖手段来进行统治,看来,断头台、蒸汽断头台在不停地进行活动,“辩论日报”描写得那样可怕的buveurs de sang〔杀人魔王〕在这里明目张胆地举行残忍不堪的痛饮会。但是奥克萨里的红色共和国是完全无罪的——这是勃艮第的采集葡萄的红色共和国,在这里津津有味地吞食这个红色共和国的最名贵产品的杀人魔王不是别人,正是那些正直的共和党人先生们,那些巴黎的大资产者和小资产者。而可敬的唐茹瓦先生虽然满怀善意,在这方面却充满了红色的贪欲。

在这个红色共和国中,要有满口袋的钱该多好呵!1848年葡萄空前大丰收,连装葡萄酒的桶子都不够。此外,质量也非常好——比1846年的葡萄酒还要好,也许甚至比1834年的葡萄酒还要好!农民们从四面八方赶到这里来,按照低得出奇的价格购买1847年的剩余葡萄酒——只花2个法郎就可以买到140公升一桶的好葡萄酒;载着空桶子的大市一辆接一辆地来到每一家大门口,但是桶子还是不够。我亲眼看到奥克萨里的一个葡萄酒商人把满满好几桶质量很好的1847年的陈葡萄酒倒在街上,以便腾出桶子来装新的葡萄酒,当然,这种新的葡萄酒会给他带来另一种完全不同的投机机会。有人对我说,这个葡萄酒商人在几星期内就这样倒掉了将近40大桶(fûts)葡萄酒。

我在奥克萨里喝了几瓶陈的和新的葡萄酒,就渡过云纳河,向右岸的群山走去。公路是顺着河谷前进的,但是我却沿着一条比较短的旧路翻过山去。天上多云,天色阴暗,我自己也感到很累,因此就在附近的一个离奥克萨里几公里路的村子里过夜。

第二天一早,太阳刚出来,我就动身了。这一天的太阳特别美丽。道路通过一片葡萄园,越过一个相当高的山岭。我在上山时花了不少力气,但是山上的美丽如画的景色已经给了我报酬。在我的眼前是一片一直通往云纳河的岗峦起伏的斜坡,再下去是绿色的云纳河河谷,河谷里绿草如茵,白杨环绕,无数村落和农舍散布其间,在后面则是灰色石头的奥克萨里,它靠着对岸峭然壁立的山岩;到处是村落,到处都看到葡萄园,一望无际的葡萄园,而耀眼的灼热的阳光(它的光芒只是在远处才被秋天的柔和的薄雾所挡住)倾泻到这个大锅里去,在这里,8月的太阳在煮最名贵的葡萄酒。

我不知道究竟是什么东西使法国的这种说不上特别美丽的风景具有一种特殊的魔力。当然,并不是某一个细小的部分,而是全部景色的总和,才使它显得这样丰满,而这在其他地方是很少看到的。莱茵河畔和摩塞尔河畔的悬崖峭壁比法国美丽得多,瑞士的各种景色的对照比法国雄伟壮丽,意大利的风景的色彩比法国鲜明,可是在任何一个国家的任何一个地方,它的全部景色的总和都没有法国这样和谐。我怀着异常满意的心情,把目光从铺满了繁茂的绿草的广阔的河谷转向长满了同样繁茂的葡萄树的群山,转向淹没在果树丛中的无数村落和城市。无论在什么地方,都看不到一小块光秃秃的土地,看不到一个不惹人喜爱的不悦目的地方,看不到一块没有长着植物的粗糙的岩石。到处都是繁茂的植物,到处都是一片发出秋天的青铜色的美丽而鲜艳的绿色,这一切都沐着阳光,而10月中旬的阳光还很强烈,足以晒熟葡萄藤上的每一颗葡萄。

我向前走了一小段路,在我的面前出现了一片新的同样美丽的景色。在下面很远的地方,在一个比较窄的盆地里,是圣勃里,这是一个小小的城市,也只靠酿造葡萄酒为生。在这里,风景的细微末节也象前面的地方一样,不过规模较小。下面,在河谷中,小城市的周围有牧场和花园,在四周,在盆地的斜坡上种着葡萄树,只有北边,才有翻耕过的或者收割后长满了绿色的紫苜蓿的田野和草地。下面,在圣勃里的街道上,也象在奥克萨里一样,行人熙熙攘攘,到处都摆着桶子和压榨机,居民们到处都在欢天喜地地忙着压榨葡萄,把葡萄汁吸到桶子里去,或者提着装满葡萄汁的大桶在街上走。这里也有市场,在比较宽阔的街道上停着农民的大车,车上装着蔬菜、谷物和其他农产品。农民们戴着白色的尖帽,农妇们围着马德拉斯布做的头巾,说说笑笑,吵吵嚷嚷,在葡萄酒酿造者中间挤来济去;在小小的圣勃里居然也有这样热闹的场面,使人觉得好象置身在大城市中一样。

在圣勃里的那一边,道路又缓慢地通到山上去了。但是我特别高兴地登上了这个山。在这里,人们还在忙着采集葡萄,而在勃艮第,采集葡萄甚至比在莱茵地区还要快乐得多。一路上我尽碰见一群群非常快乐的人们、非常甜的葡萄和非常美丽的姑娘;在这一带地方,从一个城市到另一个城市只要步行3小时左右就能到达,居民们由于做葡萄酒生意,经常同外界发生关系,因此,这里已经出现了一些文明,而在接受这种文明方面,任何人都没有妇女那么快,因为她们从这种文明中可以得到直接的和最明显的好处。任何一个法国的城市妇女都会这样唱:

如果我敢在美丽方面,

同乡下姑娘比较,

我就戴上一顶

缀有玫瑰色或天蓝色带子的草帽[281]。

恰恰相反,她们很清楚地知道,她们的魅力的全部财富应该归功于城市,归功于摆脱了一切粗活,归功于文明和金钱,由于有钱,她们才能够保持清洁和衣着称身。她们知道,农村姑娘即使没有从自己的父母那里承受下来法国人不喜欢而德国人却引以自豪的宽大的骨胳,但是由于在日晒雨淋下进行累人的田间操作,由于不容易保持清洁,由于无钱修饰自己,由于穿着虽然受人尊敬但是极不称身、极不雅致的衣服,在多数场合下,竟变成了走起路来象鸭子、打扮得鲜艳夺目的、笨拙可笑的稻草人。人们的爱好是各不相同的,我们德国的同胞更喜欢农家姑娘,这也许是对的。我们尊敬健壮的女养畜人的那种龙骑兵式的步伐,特别是她们的拳头;我们给予围在她们结实的腰部的那些翠绿和火红的方格纹衣服以应有的评价;我们尊重那些从她们的颈子一直拖到脚跟的无可非议的平面,它使她们从后面看上去就象一块发着五颜六色的花布的木板!可是人们的爱好是各不相同的,因此,希望不同意我的看法、但是同样值得尊敬的那一部分德国同胞能够原谅我,因为面孔洗得很干净、头发梳得很光亮、身材长得很匀称的圣勃里和威尔曼顿的勃艮第女人给我的印象,要比我在塞纳河和罗亚尔河之间遇见的那些母水牛给我的印象更加舒适;这些母水牛生来肮脏,毛发蓬乱,身体发胖,当人们在她们面前卷纸烟时,她们就瞪着两眼,当人们用地道的法国话向她们问路时,她们就叫着跑开去。

因此,人们会相信我:我在上山时花了更多的时间躺在草地上吃葡萄,唱葡萄酒,同种葡萄的人和他们的姑娘们谈笑;而我登上这一座不很高的山所花的时间,可以用来登上布罗肯山山峰,甚至登上少妇山。况且,每天都能把葡萄吃得饱饱的,因而在每一个葡萄园里都能找到适当的借口同这些老是笑容满面、和蔼可亲的男女们交往。可是凡事都有尽头,这座山也不例外。当我顺着对面的斜坡走下去,进入引人入胜的克尤腊河——云纳河的小支流——河谷,一直向环境比圣勃里还更美丽的小城市威尔曼顿走去的时候,已经是下午了。

但是,过了威尔曼顿,自然界的美很快就消失了。较高的佛锡昂山脉渐渐地迎面而来,这是塞纳河、罗尼河和罗亚尔河诸流域的分水岭。从威尔曼顿上山,走了好几个钟头的路程,并且通过了一块长长的贫瘠的高地,高地上裸麦、燕麦和荞麦多少已代替了小麦[注:手稿就此中断。——编者注]。

|

弗·恩格斯写于1848年10月底——11月 最初发表于“新时代”杂志1898年第1卷第1期和第2期 原文是德文 俄文是按手稿译的 |

注释:

[277] 弗·恩格斯的旅途随笔“从巴黎到伯尔尼”是按照手稿译出的,手稿没有写完。在恩格斯写这篇随笔以前,曾发生下列事件:1848年9月26日,在科伦曾实行戒严,并下令逮捕“新莱茵报”的几个编辑,其中也有恩格斯(见本卷第600页)。恩格斯流亡到比利时,但是布鲁塞尔的警察当局把他逮捕了,并在10月4日把他驱逐出比利时。10月5日,恩格斯到达巴黎,在那里逗留了几天,就步行到瑞士。经过日内瓦和洛桑,约于11月9日到达伯尔尼,在那里暂时住了下来。恩格斯在日内瓦开始写旅途随笔,在手稿中,最初的标题是“从巴黎到日内瓦”。

从附在手稿上的路线图中的人种名称的记载和漫画可以推测到:恩格斯中断随笔的写作工作,是因为接受了马克思的请求,开始写“匈牙利的斗争”这篇文章。——第549页。

[278] “进军曲”(《Chant du départ》)是18世纪末法国资产阶级革命时期的革命歌曲,后来受到法国民主人士的普遍欢迎。

“为祖国牺牲”(《Mourir pour la patrie》)是法国爱国歌曲中的叠句,在1848年二月革命时期很受欢迎。——第552页。

[279] 韦伯的歌剧“欧里安特”,海尔敏娜·冯·谢奇作词;第一幕第二场。——第555页。

[280] “从巴黎到伯尔尼”的手稿上附有两张恩格斯亲笔画的关于他所经过的路线的草图。这两张草图画的是恩格斯从奥克萨里(法国)到勒-洛克尔(瑞士)的行程的一部分。

在第一张草图上有如下的符号(尖括弧是恩格斯的删除号,方括弧是手稿中不大准确的地方的符号):

(1)从奥克萨里到沙龙的行程及其记号:

《奥克萨里——圣勃里——威尔曼顿——庞特-奥-阿鲁耶特——柳西-勒-布阿——阿瓦伦——〈卢弗勒〉——索耳尧〈向第戎的方向〉——尚波〔尚波,在手稿中是尚托〕——卢弗勒——向第戎的方向——阿尔涅-勒-杜克——沙托(长长的村庄)——在这里我去过邮局——煤矿——旅店饭馆——美丽的河谷,葡萄酒——同上——珊安伊——沙龙》。

(2)从博佛尔到日内瓦的行程及其记号:

《博佛尔——奥尔热列——厄恩——穆阿兰——庞-杜-利臧〔庞-杜-利臧,在手稿中是庞-迪松〕——圣克劳第——拉缪尔〔拉缪尔,在手稿中是拉默尔〕——米茹——热克斯——费尔涅——萨科涅——日内瓦》。

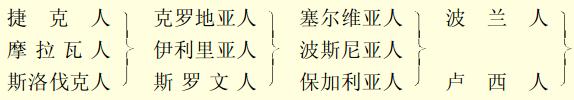

此外,在这一张草图上还有几张插图,其中有穿匈牙利制服的骑士的形象。在这里能区别出人种名称的记载:

在第二张草图上有如下的符号:

(1)从奥克萨里到日内瓦的行程及其记号:

《奥克萨里——圣勃里——威尔曼顿——庞特-奥-阿鲁耶特——柳西-勒-布阿——阿瓦伦——〈卢弗勒〉——索耳尧——阿尔涅-勒-杜克——长长的村庄——伊弗里——拉坎什——珊安伊——沙龙——圣马尔谢耳——鲁安——博佛尔——奥尔热列——厄恩——穆阿兰——两座山——庞-杜-利臧〔庞-杜-利臧,在手稿中是庞-迪松〕——圣克劳第——拉缪尔〔拉缪尔,在手稿中是拉默尔〕——米茹——热克斯——日内瓦》。

(2)从穆阿兰到圣克劳第的行程及其记号:

《穆阿兰——磨粉厂——庞-杜-利臧〔庞-杜-利臧,在手稿中是庞-迪松〕——圣克劳第》。

(3)从日内瓦到勒-洛克尔及其记号:

《日内瓦——贝尔维宫——科彼——尼翁——罗耳——奥邦——莫尔日——科索涅——拉-萨腊——奥尔勃——伊韦尔登——圣克卢阿——弗廖尔耶——特腊韦尔——勒-庞——勒-洛克尔》。——见第564页和565页之间的插图。

[281] 恩格斯改写的歌德的“宣战”一诗中的一节。——第570页。