对锡利斯特里亚的围攻

前一个时期尽是一些不值得评论的军事行动,因为采取这些军事行动与其说是出于战略战术上的考虑,不如说是出于外交和议会方面的考虑;经过了这段时期以后,终于出现了对锡利斯特里亚的围攻和强攻这样一个有军事意义的行动。

这次强攻表明:俄军继续握有主动权,并且到目前为止,土军、联军陆军和舰队的行动仍为俄军的行动左右。联军舰队本能地、不由自主地被塞瓦斯托波尔可靠的掩蔽地点内的俄国舰队吸引;由于没有陆军的帮助就不能攻击这个要塞,结果这支舰队就被在船只数量和质量上都差得多的舰队牵制住而不能自由行动。甚至高加索沿岸堡垒的守军在英法舰队眼前及时撤退,也表明俄军决心尽可能长久地掌握主动权。在战争中能做到这一点已经很不错了。能掌握主动权,就证明军队或者在数量上,或者在质量上,或者在指挥艺术上具有优势,而且在一切失利和退却的情况下,除了决战失败以外,这也可以维持士气。正是这种主动权,既把威灵顿那支被数十万法军包围在西班牙的小小的军队团结起来,又使它在历时5年的战争中成为一切事件的中心。你可能被迫退却,你可能被击败,但是只要你能够左右敌人的行动,而不是听任敌人摆布,你就仍然在某种程度上占有优势。而更重要的是,你的每个兵士和整个军队都将感到自己比对方高出一筹。此外,对锡利斯特里亚的攻击是俄军从完成多瑙河口的占领以来第一次真正的进攻行动。开入多布鲁甲的目的显然是为了防御,这既是为了缩短战线,同时也是攻占多瑙河口的一个步骤。而对锡利斯特里亚的攻击,则不仅是大胆的行动,而且是估计得极为正确的行动。

在1828—1829年,当时统治着黑海的俄国人由于要首先攻占瓦尔那而没有重视锡利斯特里亚,这是完全正确的,因为攻占瓦尔那就开辟了一条通往俄国本土的新的海上交通线。尽管如此,锡利斯特里亚仍然是相当重要的地点,他们在越过巴尔干之前,仍然必须先夺取它。但是在目前联军舰队统治着黑海的时候,瓦尔那对俄国人来说就大大失去了它的意义,而锡利斯特里亚和苏姆拉成了他们进攻的主要目标。现在瓦尔那对于俄军仅具有间接的重要性,因为夺取它以后,他们并不能得到一个广阔的作战基地,只不过使敌人丧失一个可以称做海岸桥头堡的阵地;在这个桥头堡的掩护下,敌人也许会利用舰船突然集中相当数量的军队来进行某种行动。例如,丹麦人在1849年把普鲁士军队诱到日德兰半岛以后,突然把一支强大的部队海运到弗雷德里西亚附近的海岸桥头堡,仅以一次出击就消灭了在要塞前面准备进行围攻的、优秀的但薄弱得多的什列斯维希-霍尔施坦的一支部队。因此,如果说退出了黑海的俄军不占领瓦尔那就决不能穿过巴尔干的话,那末他们至少不占领锡利斯特里亚就不能进攻瓦尔那。

但是在目前看来,这些推断都是次要的。没有奥地利的帮助,俄国休想在现代的敌人的眼前穿过巴尔干。现在锡利斯特里亚对于俄军具有头等的防御意义,并且意义如此重大,以致不夺取它,俄军就可以认为今年的战局失败了。锡利斯特里亚的位置正对着俄军从茹尔日沃经卡拉腊什和切纳沃达到居斯坦杰的阵地的中心。既然在这一阵地的前面有坚强的要塞体系,既然奥美尔-帕沙坐镇苏姆拉像蜘蛛在它的网里监视着猎取对象的每一个动作一样,既然在卡姆契克河和迭夫年斯卡河可能出现联军,那末,俄国用于多瑙河战争的军队在无外援的情况下将很少可能向色雷斯盆地突进(这个盆地的青翠景色曾经诱惑过越过巴尔干山的吉比奇的疲乏的兵士)。俄国在奥地利没有同它联合以前,或者在它的最厉害的敌人——英法军队没有因某种情况而遭到削弱或被迫撤走以前,至少在今年只能单纯防守它目前已夺得的领土。防御战需要有野战防御工事体系或者(在可能时)永备防御工事体系。但是只要锡利斯特里亚仍在敌人手中,俄军除开多布鲁甲的一些小型堡垒便没有任何永备工事,并且这些小型堡垒在瓦拉几亚失守时就会毫无用处。俄军可能修复布来洛夫和鲁舒克的一些工事,并在布加勒斯特附近建立一个营垒,但是在他们没有占领锡利斯特里亚以前,他们真正可用的第一道防线将远在后方,即在塞勒特河—福克夏尼—加拉兹—伊兹马伊尔这一线上。

假定锡利斯特里亚是在俄军手中,那末军事形势便会立刻不同了。锡利斯特里亚是俄军作为多瑙河桥头堡的一个最好的地点。它位于多瑙河河湾的内角上,对上述用途来说,这是再好不过的位置。在西北方面有一个大沙洲,上面横贯着一条通向卡拉腊什的堤坝。大沙洲瞰制着要塞以西的平原,距那里1000码,这个距离对于对堑壕进行纵射和对纵队进行炮击是足够近的了。在东面有两个小沙洲,从这里可以射击东面的接近地,水浅时在沙洲上构筑的临时炮台,将会极严重地威胁围攻者。因此,北面受到攻击的土军在防御时所不能利用而不得不让给敌人的那一部分领土,倒成了俄军炮兵对从南面进攻的敌人进行侧射的一个很好的阵地。这样,暴露给攻击者的正面仅仅是以锡利斯特里亚为顶点的三角形的底边,换句话说,只是南面向陆地的那一面;所以土军或联军至少在瓦拉几亚仍为俄军掌握时,休想大举进攻锡利斯特里亚。

但是主要的优点与其说是战术上的,不如说是战略上的。俄国占有多布鲁甲和锡利斯特里亚,就可以控制多瑙河并可根据情况或从图拉真垒墙方面或从锡利斯特里亚采取短促的进攻行动。敌人在兵力上如不比俄军多一倍,要在锡利斯特里亚以西任何一个地点渡河,都不能不把苏姆拉暴露给俄军。至于在锡利斯特里亚以东渡河,那根本谈不上,因为在希尔索瓦附近没有渡口,而要到达那里,得首先占领卡腊苏河的各个阵地,然后再占领希尔索瓦,而希尔索瓦可以有力地抵挡住陆上的攻击,却极其容易被河上的敌人攻破。

因此,俄军占领锡利斯特里亚以后,多布鲁甲的堡垒对他们就有了很大的意义。他们获得一个双重的轴心,可以围绕它自由机动而不致使自己的交通线受到威胁。即使由于两倍优势的兵力,敌人能在沃耳特尼察或茹尔日沃附近渡河占领布加勒斯特并把俄军击退到雅洛米察河彼岸,但要保障安全地向贝萨拉比亚坚决进军,对锡利斯特里亚的围攻仍然是绝对必要的。因此,在锡利斯特里亚真正陷落以前,俄国人即使在瓦拉几亚没有一兵一卒,也可以认为自己是瓦拉几亚的占有者。总之,俄军占有锡利斯特里亚就等于说可以多占领瓦拉几亚6个月,而6个月后已到冬季,那时在这个地区是根本不能进行任何围攻的,这就等于把俄国人的统治又延长4个月。占领锡利斯特里亚就是打了胜仗,而从锡利斯特里亚撤退差不多就是打了败仗。

这样一来,便出现了例外的情况,不管怎样玩弄外交手腕,怎样贿买、怯懦和犹豫不决,但由于战争的内在规律的作用,我们已经接近到有决定意义的转折点。或者是对锡利斯特里亚听任不管,——那末它的陷落将成为可以用数学方法准确计算出来的事实;或者是联军开往援助,——那末就将发生决战,因为俄军如果从锡利斯特里亚城下不战而退,就不能不涣散自己的军心,丧失自己的威信,——但是,看来,他们也是不准备这样做的。

没有一个要塞曾经遭遇过像锡利斯特里亚那样变化莫测的命运。1810年,俄军经过9天的围攻和5天坚决的强攻后夺取了它。1828年,虽然要塞的情况完全和从前一样,但俄军于6月21日用陆军包围它,8月10日又增加了36艘炮艇。然而攻城炮在9月才到达,并且没有一点弹药,因此就不能采取正规的攻击。11月10日,由于冬季来临和多瑙河上出现浮冰,俄军不得不撤围。在退却中组织涣散、士气沮丧的俄军遭到守军猛烈的追击;俄军的一部分攻城炮被遗弃在炮位上,其余的被在拉索瓦方向上追击的土军缴获。第二年,吉比奇又去围攻,在把土军从俄军前一年构筑的战壕和多面堡逐出以后,于5月7日包围了要塞。他们大概没有经过任何事先的准备便把31门重炮配置在距城约九百码的高地上并开始轰击。5月26日,在距围墙约六百码处配置了破坏敌人火炮的炮队,同时构筑了第二道平行壕;第三道平行壕于6月4日筑成,而在6月12日开始向斜堤顶推进。17日,在一处通过了斜堤,但是整个行动直到26日即在距主墙30码的壕沟边设置好了5个炮队以后才完成。同时,在目前围攻中指挥工程作业的施尔德尔将军,当时曾大规模地进行了他最擅长的地道爆破。埋在外岸和主墙下面的大包炸药在6月21日爆炸,立刻炸开了一个可通行的缺口,在6月25、27、28和29日又相继爆炸,要塞终于在29日投降了。要不是那些迷信的、未经正规训练的兵士被地下爆炸吓得丧魂落魄,看来当时也不是非投降不可。在整个被攻击的正面和第二道垒墙的后面筑有coupure〔二重堡〕,即一道新的战壕,要占领它无疑又需进行地道爆破或炮兵轰击。这样,这个令人惊异的要塞,虽然与1810年相比毫无改善,却在敌人掘壕后支持了35天,在主墙被打开能通行的缺口后支持了9天。它迫使俄军在炮击中消耗了3万发炮弹,在地道爆破中消耗了336英担[注:1英担等于112磅,或等于50.8公斤。——编者注]火药。

由于财政的困难和埃及的战争,土耳其人在阿德里安堡和约以后对这个重要据点竟没有加以照顾,以致直到1836年,不仅1829年打穿的洞孔没有完全堵塞,壕沟没有清除,甚至连1810年强攻的痕迹仍然历历在目。苏丹当时曾考虑修建独立堡垒,但这个主意在相当一段时期没有实现。现在,锡利斯特里亚的情况已完全不同,这主要应归功于在土军中服务的普鲁士军官格拉赫上校的努力。原来构造上就有缺点的要塞看来未必能作很大的改进,但是在高地上构筑的独立堡垒已经显示了它们的作用。要塞形成一个半圆,其直径沿着多瑙河岸,长约1800码。要塞有10个棱堡面,平均每个长500码。其构造同十六和十七世纪所有的土耳其要塞一样,存在着意大利旧式筑城所固有的全部缺点:中堤长;棱堡不大而且狭窄;侧面短,几乎不能掩护壕沟;壕沟本身很浅(深度不超过8英尺);没有隐蔽路;只有顶端高出外岸顶部刚4英尺的简陋斜堤。围墙本身高8英尺,厚20英尺,用土筑成。内岸和外岸的高度,按壕沟深度计算为8英尺。壕沟本身由于位置较高,必然是干燥的。在中堤前面甚至连眼镜堡都没有。这便是1836年前的锡利斯特里亚。此外,在距围墙600码处,有一连串向南延伸的高地瞰制着要塞,这就使上述缺点更严重了。这些高地是保加利亚台地的支脉,台地有非常平坦的顶部,延伸到距城1500码处,然后向河流方面缓斜而下,它的一面是狭窄的小支流,一面是高地,为炮队提供了一个正射和纵射用的优良的梯阶阵地。曾在1836年视察过这个要塞的莫尔特克少校(上面叙述的具体材料便是从他论1828—1829年战局的著作中引来的)发表过以下意见:

“如果不在高地上增建4个独立堡垒,不在对面的大沙洲上构筑一个桥头堡,就不能使锡利斯特里亚具有坚强防御的能力。”[152]

在属于瓦拉几亚的那个沙洲上构筑桥头堡在当时是不可能的,因为土耳其人根据和约规定已经撤出瓦拉几亚;但是现在堡垒已经筑成,而且,如果我们所得的消息是正确的话,这些堡垒差不多正是构筑在莫尔特克少校所指出的那些地方。究竟格拉赫上校在消除要塞主墙缺点方面采取了什么措施,这还很难说。但有一点大概可以不必怀疑:他至少构筑了隐蔽路,并在中堤中央开了射孔,以便沿所有最受威胁的、防御较弱的正面上的壕沟射击。至于4个独立堡垒,它们构造的特点目前我们还一无所知,但鉴于格拉赫上校是普鲁士人,并且节省费用对于土耳其政府又有很大的意义,我们可以说,这些堡垒很可能是按照目前欧洲大陆几乎到处采用,特别是在普鲁士采用的那种体系建筑起来的,就是说,这些堡垒是顶部平坦的方形堡或八角堡,每隔一个角筑有炮眼。它们的位置可以根据形成为台地向城市方向突出的末端并为3个雏谷隔开的4个地角来确定。它们和主墙的距离平均应为1500码,因此要塞的火力不能对它进行多少有效的掩护。但这也不是绝对必要的,而且在离城较近的斜坡上,看来也没有任何地褶可用来很好地掩蔽堡垒,使它不受台地边缘的瞰制。

除了这些永备工事以外,格拉赫上校还在台地上构筑了临时性的土堡,叫做阿拉伯堡,位于两个中央堡垒之前约一千码处。根据一些报道,我们可以推断还筑有其他的野战多面堡,好像一道外国堡垒线一样,所以,前后共有3道防线。但是阿拉伯堡仍然是这些阵地的锁钥,必须先夺取它才有可能接近内围堡垒线。这样的工事配置使锡利斯特里亚有了巨大的防御力量和进攻力量。因为正规攻击只有从要塞的南面进行才能取得决定性的战果,所以守军如有15000—18000人,便可以派出大批兵力出击。担任出击的部队可以在独立堡垒后面的斜坡上找到很好的掩蔽阵地,从这些阵地他们可以沿着雏谷接近到距敌人很近的地方而不被发觉。因此,在阿拉伯堡遭到强攻时,解决问题的与其说是这个堡垒的守军,不如说是由锡利斯特里亚出击的部队。现在让我们来谈谈这次围攻本身的情况。

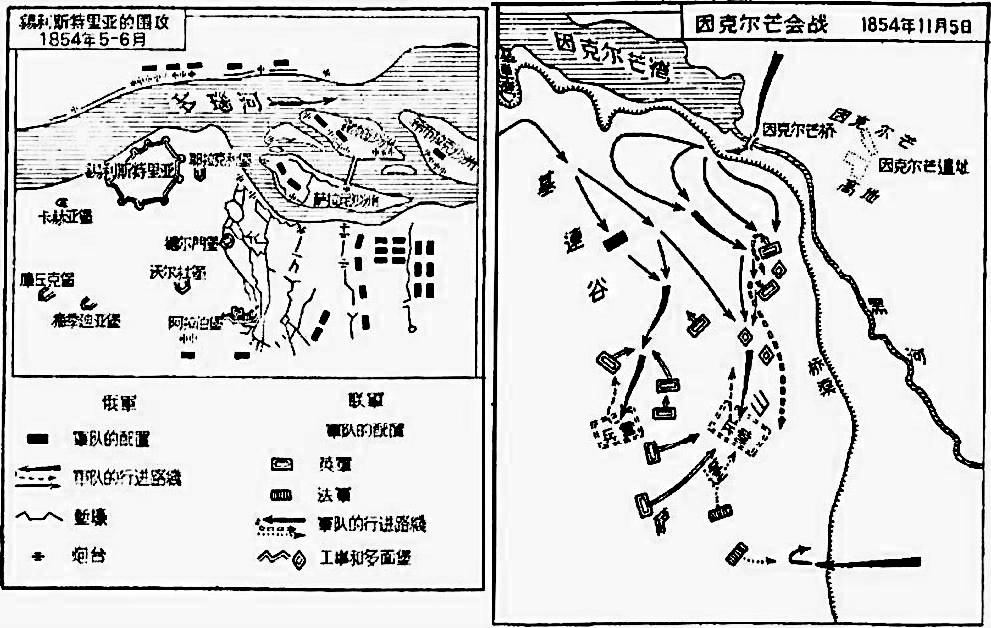

自4月底以来,俄军不时从多瑙河对岸炮击锡利斯特里亚。5月,他们开始在城市对面的大沙洲上,在通向卡拉腊什的堤坝附近挖掘正规的接近壕,到5月10日把炮队沿河岸配置完毕。11日,对城市进行了猛烈的炮击,并对北堡进行了平射。5月12日,进行了同样的射击,当时刚刚到达的孟加拉炮兵中尉奈斯密斯观察了炮击的情况,写了一篇报道,登在伦敦“泰晤士报”上。射击的主要目标是东北部的奇申格尔棱堡,土军从这里进行了特别猛烈和非常准确的还击。与此相反,俄军的射击却显得很不认真,在城市中发现的大量榴弹,在发射前竟连信管上的帽盖都没有取下,所以既不能燃烧,也不能爆炸。这样的疏忽,虽然在战局开始时期在野战条件下进行快速射击时是常见的,但是在射击速度总是较慢的攻城炮击中却是闻所未闻的。这种疏忽说明,俄军是多么急于用光他们的弹药。此外,在夜间,俄军还在锡利斯特里亚以东希布拉克沙洲上安置了一个炮队(1829年,他们在这个地点有两个炮队)。这个炮队的4门炮大概是用来对整个北部正面进行纵射的。

自5月13日到16日,显然没有任何重大的行动,至少在报道中完全没有提到。很可能俄国将军们发现炮击达不到夺取土耳其要塞的目的(这是他们完全可以预料到的),便准备在右岸进行攻击。因此,5月16日在锡利斯特里亚以东架了一座桥,2万人由桥上过了河,据说很快又有从多布鲁甲调来的2万人和他们会合。俄军为了把兵力集中在锡利斯特里亚和土尔图凱的方向上而进行了总的调动,因为一旦决定在右岸进行攻击,便需要兵力作掩护,以防备驻在苏姆拉的奥美尔-帕沙和可能在瓦尔那登陆的英法军队的袭击。

5月19日,对阿拉伯堡进行了首次侦察;大批部队集中在火炮射程以外不远的地区,散兵线开始向前推进。穆萨-帕沙在短时间的炮击后向台地派出了一队巴希布祖克[153],击退了这些散兵。5月20日,俄军重新出动,这次出动作为单纯的侦察,未免声势过大,而作为真正的攻击,又嫌不够有力。21日,对阿拉伯堡进行了第一次攻击,详细情形虽不知道,但俄军受到很大损失后被击退了。逃到土军方面的两个俄国军官报告说:敌军兵力达9万人,由3个军编成(这同实际符合,就是第三、四、五军),由康斯坦丁大公指挥。最后这一点显然是错误的,因为大家都知道,康斯坦丁正在指挥在芬兰的海陆军和海岸防御。关于次日再度进行攻击的消息,没有被事实证实。俄军已作好战斗准备,但是没有向堡垒接近。以后,我们又没有得到至5月26日止的战况的消息。5月27日拂晓,俄军以极大的兵力重新进攻阿拉伯堡。三次发起猛攻,但三次都是攻击者受到很大的损失而被击退。土军的报告称,俄军1500人被击毙,3000人受伤,这可能有些夸大,但还不是十分不可信的。以后帕斯凱维奇决定按照苏沃洛夫的 à la〔方法〕夺取堡垒,他在第二天早晨再度使纵队作好攻击准备。看来伤亡惨重,谢耳万将军阵亡,伯爵小奥尔洛夫上校眼部中弹而死,另一个上校身负重伤。俄军自己承认死186人,伤379人,但这个数字很可能还不到实际损失的三分之一;从他们投入攻击的兵力来看,他们可能遭到的最小伤亡是2000人。

当天夜间土军进行大规模的出击,突然袭击了俄军的防地,驱逐了他们,并使他俩受到很大的损失(据报告,为1500—1800人)。由于这一次出击成功,以及由于俄军在最后一次猛攻中尽管出动骑兵来督促部队前进并阻止他们退却,仍然没有能够使他们同敌人进行格斗,帕斯凱维奇公爵不得不放弃以白刃冲击夺取堡垒的企图。毫无疑问,这个多面堡的防御不仅是这次战争中而且一般地说是所有俄土战争中最光辉的战绩之一。在这个地形上可以用极大的兵力进行攻击,而俄国人也不是那种肯错过机会而不把他们所能使用的兵力都投入强攻的人。因此,俄军方面在数量上一定占有极大的优势,要击退他们,土军不仅要有很大的勇敢精神,而且要有计划周密、行动协调的出击。如果俄军面对的是1829年的土军,也许已经攻占了要塞,这一点大概可以不必怀疑。他们目前屡次的失败说明,土军,至少一部分土军,既在战术上和军事科学上取得了成就,又没有丧失自己的勇敢精神。就这方面来说,阿拉伯堡的防守和切塔特会战是整个战局中最出色的事件。

至于俄军的攻击,没有什么优点可谈。看来,帕斯凱维奇十分急于夺取锡利斯特里亚,以致他甚至没有时间采取为达到这个目的所绝对必需的一些措施。他的犹豫不决是大家一眼就可看出的。首先,他试行炮击,虽然他应当知道,这样做对这个土耳其城市是多么无济于事。炮击只能使俄军耗费大量弹药,而且只能在靠河这一面的围墙上打开缺口,而那里距宽1000码的多瑙河天堑很近,根本别想进行强攻。此后,俄军便攻击陆上防线,但是看来既没有压制住阿拉伯堡的火炮,也没有作过一次真正的努力去破坏这个堡垒的工事。在苏沃洛夫的后继者看来,所有这些都是无关紧要的。正如这位大俄罗斯将军所说的:“枪弹是笨蛋,刺刀是好汉”,如果这话对于能穿透阿尔卑斯山(也是这位英勇的军事权威说的)的俄国刺刀来说是正确的,那末对于老是有无法克服的射击偏差的俄国枪弹来说毫无疑问就更正确了。因此,虽然规定强攻,进行强攻,反复强攻,但总是徒劳无功。结果是,规模不大但构造坚固的土耳其堡垒的土质胸墙,比苏沃洛夫所刺穿的阿尔卑斯山的花岗石还要结实,土耳其的炮弹和枪弹并不像俄国的炮弹和枪弹那样是笨蛋。结果,帕斯凱维奇将不得不回到老规矩上来:在未压制住要塞的火炮和破坏要塞的防御工事以前,决不能强攻要塞。因此,大约在5月30日或者31日便开始正规围攻,而帕斯凱维奇最后还是依靠“枪弹笨蛋”了。

但是不然!这只是表面现象而已。1829年的名将施尔德尔将军出场了,他发誓要用他那个地道爆破的老办法来粉碎这个要塞,并且要在几天内完成。用地道爆破对付野战筑城,这是陷入绝境的敌人在军事上彻底失望和暴怒的表现。如果必须使用地道爆破,保证成功的第一个条件是通过斜堤。但在通过斜堤以前,应当压制对方的火炮,而这就是说要开掘一条、两条或三条平行壕并配置相应的炮队。实际上,地道爆破是围攻的最后阶段,而不是它的开始。如果施尔德尔不打算在约二十平方英里的地区开凿地道或者在多瑙河下面挖掘隧道,他就不可避免地要采用正规围攻。和苏沃洛夫的说法相反,枪弹是必需的。

对阿拉伯堡的正规围攻无疑地会在几天内结束,因为这个堡垒差不多已经完成了它的使命,而且长期的防御会过多削弱守军。但是,这意味着至少要对两个堡垒采取正规围攻,然后再对城市本身进行正规围攻。5个星期无疑是俄军在草率围攻的情形下能够完成上述行动的最短时间。要是土军的粮食和弹药充足,又不遇到任何意外的情况,在7月初以前,要塞可以说是安全的。当然,我们假定堡垒的坚固程度是中等的,而围墙也不过分陈旧。不过,既然1829年锡利斯特里亚在敌人掘壕后还支持了35天之久,那末在它有了新的改进,而且有智勇双全的指挥官、经验丰富的炮兵司令和头等的守军的情况下,在1854年至少也可以支持同样的时间。假使能够得到联军援助,我们就可以放心地说:这个战局必定使俄军完全失败,也可能更糟。

|

弗·恩格斯写于1854年6月10日 作为社论载于1854年6月26日“纽约每日论坛报”第4115号 原文是英文 俄文译自“纽约每日论坛报” |

注释:

[152]莫尔特克“1828年和1829年在土耳其欧洲部分的俄土战争。1845年柏林版第206页(Moltke.《Der russisch-türkische Feldzug in der europäischen Türkei 1828 und 1829》.Berlin,1845,S.206)。——第297页。

[153]巴希布祖克是十八世纪至十九世纪土耳其军队的非正规部队的名称。这个部队以缺乏纪律、残忍和抢劫成性而著称。——第299页。